Перейти к:

Метод вероятностной сетки для закона Фишера – Типпета

https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-146-157

EDN: TCVEAL

Аннотация

Введение. Оценка параметров вероятностных законов распределения с использованием вероятностных сеток находит широкое применение на практике, особенно в современных программных комплексах. Такой подход активно используется для статистического анализа, где результаты вычислений представляются в виде вероятностного графика, что даёт возможность оценить соответствие набора данных предполагаемой вероятностной модели и выявить выбросы. В контексте вероятностной оценки нагруженности элементов машин и конструкций некоторые авторы предлагают применять закон Фишера – Типпета. Этот закон характеризуется функцией распределения, которая содержит три параметра и ориентирована на максимум, что обеспечивает гибкость в описании статистических данных и позволяет получать оценку максимального значения в контексте нагруженности. Тем не менее, в существующей литературе недостаточно обоснованы графическое представление результатов вычислений и методика оценки параметров, в том числе и с использованием метода вероятностной сетки, что ограничивает практическое применение закона Фишера – Типпета. Таким образом, основная цель данного исследования заключается в обосновании и разработке методики оценки параметров закона Фишера – Типпета с использованием метода вероятностной сетки.

Материалы и методы. В качестве материалов рассматривались принципы и теоретические основы построения вероятностных сеток, предварительная группировка данных и ранговый метод оценки эмпирической функции распределения. Обосновывались аналитические зависимости для построения вероятностной сетки и оценки параметров закона Фишера – Типпета. Использовались метод математического моделирования и сравнительный анализ. Для моделирования задействовали программный комплекс «Матлаб 8.6». Данные обобщали в табличном формате и визуализировали в виде графиков.

Результаты исследования. Обоснована и показана на примере методика построения вероятностного графика и методика графической оценки параметров закона Фишера – Типпета. Представлены график эмпирической функции распределения и вероятностный график с описанием позиций. Предложена методика построения специальной шкалы для оценки параметра формы, ориентированной на точку отсчета в начале координат. Выполнен сравнительный анализ оценок параметров, полученных графическим и аналитическим методами. Сопоставлялись оценки параметров масштаба, формы и сдвига. Относительная погрешность оценок методом вероятностной сетки не превышает 2 %. Показатель для параметра масштаба — 1,83 %; формы — 0,67 %, сдвига — 0,45 %. Соответствующие итоги аналитической оценки: 4,4 %, 9,33 % и 2,13 %. В данном случае погрешность выше, однако это не значит, что аналитический метод менее точен.

Обсуждение и заключение. Показана адекватность предложенной методики графической оценки параметров закона Фишера – Типпета методом вероятностной сетки. Ее можно применять, например, в программных комплексах или пользовательских приложениях. Специальная шкала для графической оценки параметра формы также подходит для оценки параметра формы закона Вейбулла. Полученные аналитические зависимости, положения методики и графический материал можно использовать при разработке соответствующего национального стандарта.

Ключевые слова

Для цитирования:

Котесов А.А. Метод вероятностной сетки для закона Фишера – Типпета. Безопасность техногенных и природных систем. 2025;(2):146-157. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-146-157. EDN: TCVEAL

For citation:

Kotesov A.A. Probability Grid Method for Fisher-Tippett Law. Safety of Technogenic and Natural Systems. 2025;(2):146-157. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-146-157. EDN: TCVEAL

Введение. Графическое представление результатов статистического анализа в виде вероятностных графиков широко применяется в современных программных комплексах, в частности при анализе надежности или выживаемости. Это позволяет оценить параметры закона распределения и идентифицировать выбросы1. Оценка параметров с помощью вероятностных сеток используется наряду с другими известными методами и в некоторых случаях может быть предпочтительнее. Вероятностные графики применяют при обработке результатов ресурсных испытаний2 и составлении контрольных карт в системах управления качеством3. Метод вероятностной сетки позволяет визуально оценить соответствие набора данных предполагаемой модели случайной величины, о чем говорится в работах

Дерябина М.А. [1], Добротина С.А. [2], Шпера В.Л. [3], Буланова Я.И. [4], Аблазовой К.С. [5], Великановой Н.П. [6], Хазановича Г.Ш. [7] и других современных ученых.

Касьянов В.Е. [8] и Котесов А.А. [9] для вероятностной оценки нагруженности элементов машин и конструкций предлагают использовать одну из форм обобщенного распределения экстремальных значений [10] с определенным видом параметризации, которую предлагают называть законом Фишера – Типпета. Данная модель похожа на трехпараметрический закон Вейбулла, но в отличие от него ориентирована на максимальное значение. Закон Фишера – Типпета подходит для оценки показателей надежности совместно с законом Вейбулла, к примеру, при использовании модели отказа нагрузка — прочность [11].

Графическое представление результатов вычислений и методика оценки параметров для данного закона не обоснованы должным образом. В научной литературе и нормативно-технической документации не представлена методика оценки параметров с помощью вероятностной сетки, что ограничивает практическое применение закона Фишера – Типпета. Поэтому основная цель данного исследования заключалась в обосновании и разработке методики оценки параметров закона Фишера – Типпета с использованием метода вероятностной сетки.

Материалы и методы. Оценка параметров распределения с помощью вероятностных графиков основана на группировке данных по интервалам и построении интервального эмпирического распределения независимо от предполагаемого теоретического распределения. Поэтому такие методы часто называют непараметрическими или ранговыми. Вероятностная сетка строится для конкретного закона распределения вероятностей с целью получения линейной зависимости между переменными4. Построение графика предполагает линейную аппроксимацию массива эмпирических точек на вероятностной сетке. Поэтому такой подход считается несколько грубым, но достаточно часто применяется наряду с другими. Метод вероятностной сетки может быть определяющим в случае, когда другие методы несостоятельны. К примеру, при получении оценок параметров методом максимального правдоподобия функция правдоподобия может содержать несколько локальных максимумов. В этом случае оценки параметров могут быть весьма неточными [12].

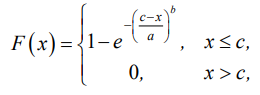

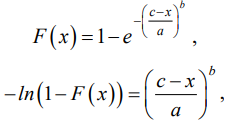

Для обоснования вероятностной сетки функцию распределения вероятностного закона необходимо привести к линейному виду. Функция распределения закона Фишера – Типпета определяется выражением:

(1)

(1)

где x — значение случайной величины; a, b, c — соответственно параметры масштаба, формы и сдвига распределения.

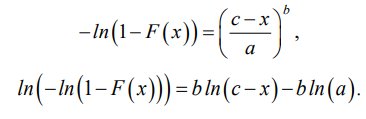

Преобразуем функцию распределения (1) путем логарифмирования левой и правой части. При условии, что c > х, получим:

(2)

(2)

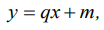

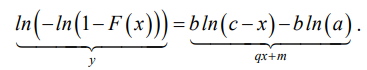

Очевидно, что выражение (2) — это линейная функция вида:

(3)

(3)

где х — переменная функции; q и m — константы.

Сопоставив (2) и (3), получим:

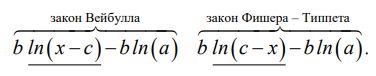

Выражение (2) отличается от аналогичного, обоснованного для закона Вейбулла с тремя параметрами, только правой частью:

Поэтому для построения вероятностного графика закона Фишера – Типпета целесообразно использовать основные положения ГОСТ 11.008 и ГОСТ 50779.27. Согласно этим стандартам, при графическом анализе статистические данные наносятся на вероятностную сетку, а затем оцениваются параметры распределения. Отметим, что метод вероятностной сетки реализуется как графоаналитическим способом, так и полностью аналитическим. Поэтому для устранения возможной неясности будем называть оценку параметров с помощью метода вероятностной сетки — графической, а оценку методом максимального правдоподобия — аналитической.

Левая часть выражения (2) позволяет определить ординату вероятностной шкалы для оценки параметра масштаба. Предположим, что с – х = а. Подставив это значение в (2), получим:

(4)

(4)

Результат (4) позволяет сделать вывод, что абсцисса точки аппроксимирующей прямой с нулевой ординатой будет оценкой параметра масштаба.

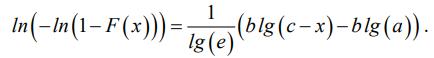

По оси абсцисс вероятностного графика может быть использован десятичный логарифм. В этом случае зависимость (2) примет вид:

Важный момент при реализации метода вероятностной сетки — предварительная обработка исходных статистических данных, в частности, получение интервального вариационного ряда и оценка значений эмпирической функции распределения. Как правило, для получения эмпирической функции распределения применяется ранговый метод, который базируется на оценке позиции распределения упорядоченных данных с учетом характеристик вариационного ряда (среднего значения, медианы, моды и т. д.). Поэтому для определения ординат точек применяются различные зависимости, в том числе выражения для приближенной оценки [13]. В данном случае выбор будет обусловлен количеством эмпирических данных, предполагаемым теоретическим распределением и видом вероятностного графика. При этом учитывается необходимость адекватного описания крайних членов вариационного ряда [14].

Следует отметить, что некоторые ранее обоснованные подходы к оценке эмпирической функции распределения подвергаются критике, и это может быть предметом отдельного рассмотрения [15].

Результаты исследования. Методом обратных функций выполнено моделирование набора случайных данных без определенного физического смысла, распределенных по закону Фишера – Типпета.

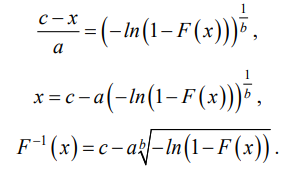

Обратная функция распределения получена аналитически из выражения (1):

(5)

(5)

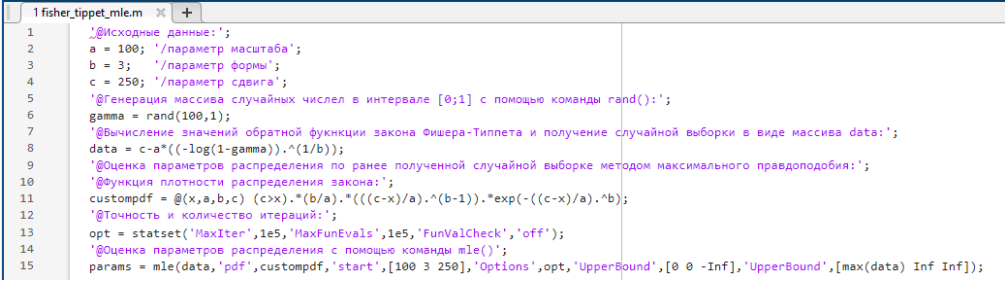

Моделирование выполнено с помощью программного комплекса Маtlab 8.6 («Матлаб 8.6», рис. 1) по заданным параметрам закона — a, b, c. Исходные данные для моделирования представлены в таблице 1.

Таблица 1

Исходные данные для моделирования

|

Параметры закона Фишера – Типпета |

Количество значений |

||

|

a |

b |

c |

n |

|

100,00 |

3,00 |

250,00 |

100 |

Рис. 1. Моделирование набора случайных данных в Matlab 8.6

Результаты моделирования в виде набора случайных данных xi представлены в таблице 2.

Таблица 2

Набор случайных данных без определенного физического смысла

|

№ |

xi |

|||||||||

|

1 |

201,98 |

222,87 |

182,26 |

183,98 |

133,30 |

114,41 |

204,15 |

157,16 |

169,63 |

217,17 |

|

2 |

124,97 |

100,63 |

138,10 |

112,03 |

185,71 |

160,66 |

169,88 |

123,02 |

192,45 |

179,76 |

|

3 |

143,79 |

97,90 |

118,26 |

208,58 |

152,80 |

95,93 |

179,54 |

214,92 |

155,05 |

132,63 |

|

4 |

140,21 |

199,05 |

140,76 |

179,14 |

200,77 |

189,65 |

178,47 |

117,03 |

152,32 |

174,79 |

|

5 |

148,32 |

164,27 |

169,47 |

153,61 |

160,16 |

200,97 |

201,86 |

198,03 |

187,74 |

205,69 |

|

6 |

160,11 |

147,75 |

109,29 |

188,97 |

127,93 |

179,33 |

153,42 |

128,49 |

159,80 |

160,55 |

|

7 |

176,62 |

180,02 |

183,43 |

149,66 |

113,64 |

170,37 |

180,74 |

132,75 |

84,58 |

172,97 |

|

8 |

147,27 |

138,01 |

158,67 |

133,01 |

161,65 |

168,27 |

194,75 |

114,29 |

162,36 |

139,61 |

|

9 |

199,99 |

156,53 |

104,26 |

161,36 |

181,23 |

178,00 |

241,30 |

197,14 |

144,12 |

159,39 |

|

10 |

195,72 |

167,66 |

182,20 |

148,29 |

148,13 |

144,22 |

180,65 |

161,10 |

169,07 |

132,26 |

Выполнена аналитическая оценка параметров масштаба, формы и сдвига. Оценки обозначены соответственно — a΄, b΄, c΄ (таблица 3).

Таблица 3

Результаты аналитической оценки параметров

|

Оценки параметров закона Фишера – Типпета |

||

|

a΄ |

b΄ |

c΄ |

|

104,40 |

3,28 |

255,32 |

Закон Фишера – Типпета, в отличие от закона Вейбулла, имеет ограничение справа и задает максимальное значение случайной величины, поэтому для получения вариационного ряда необходимо упорядочить значения набора данных (выборки) от максимума до минимума.

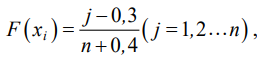

Если объем выборки n ≤ 30, то не рекомендуется группировать данные по интервалам. В данном случае каждой варианте будет присвоен ранг j, а для оценки значений эмпирической функции распределения рекомендовано использовать приближение для медианной позиции рангов [16]:

(6)

(6)

где xi — упорядоченное от максимума до минимума значение варианты выборки, соответствующее j-му рангу;

j — порядковый номер ранга; n — объем выборки.

В противном случае при n > 30 необходимо выполнить группировку данных по интервалам в соответствии с абсолютным размахом выборки. При этом количество интервалов k рекомендовано принимать в пределах

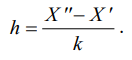

7 ≤ k ≤ 40 в зависимости от объема выборки n. Для группировки данных необходимо определить границы интервала, подобрав значения X΄ ≤ xmin и X΄΄ ³ xmax, и разбить полученный интервал [X΄; X΄΄] на интервалы равной длины h:

(7)

(7)

Затем следует получить интервальный вариационный ряд, определив количество значений выборки ni, попавших в каждый интервал. Каждый интервал описывается абсциссой Xi, которая определяет позицию распределения упорядоченных данных.

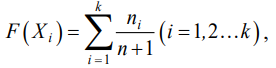

Для средней позиции эмпирическая функция распределения оценивается с помощью выражения:

(8)

(8)

где Xi — середина i-го интервала; ni — количество вариант выборки, попавших в i-й интервал; k — количество интервалов; n — объем выборки.

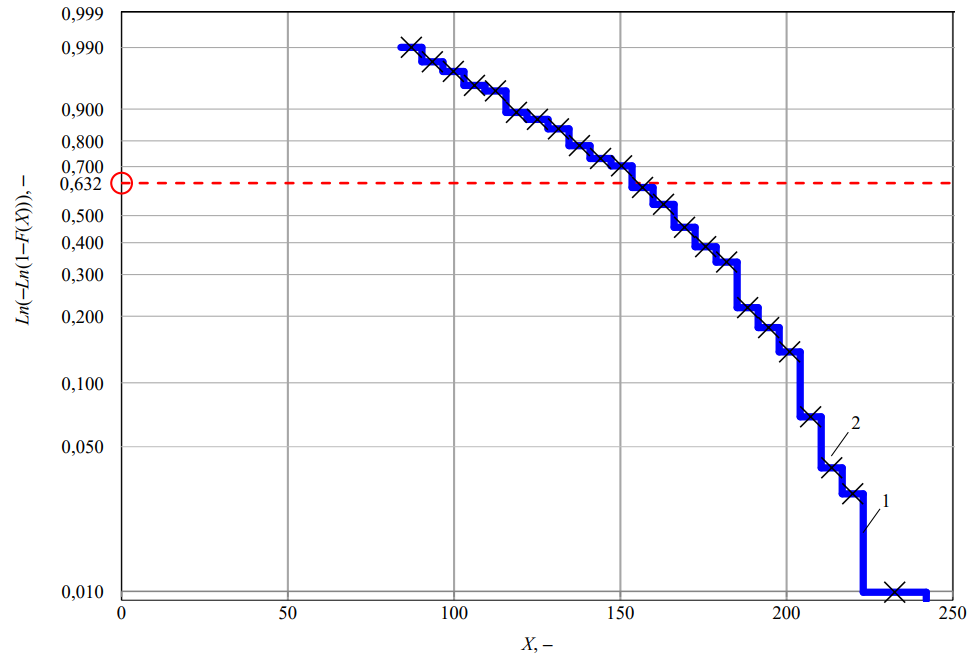

В качестве примера сгруппированы и рассчитаны значения эмпирической функции распределения (рис. 2) для набора данных из таблицы 3.

Рис. 2. Эмпирическая функция распределения: 1 — функция; 2 — середина интервала

На рис. 2 по оси ординат указана величина вероятности, по оси абсцисс — значения набора данных (выборки) без определенного физического смысла.

Для группировки данных принято k = 25, X΄ = 84, X΄΄ = 242 и определено значение h = 6,32. Одно значение выборки попало в первые три интервала, поэтому их объединили. Итоговое количество интервалов — k = 23. Результаты вычислений представлены в таблице 4.

Таблица 4

Результаты вычислений

|

i |

Интервал ранга |

ni |

Xi |

F(Хi) |

F(Хi)+F(Хi+1) |

Lg(Xi) |

Ln(–Ln(1–(F(Хi)+F(Хi+1)))) |

C'–Xi |

Lg(C'–Xi) |

|

|

начало |

конец |

|||||||||

|

1 |

2 |

3 |

4 |

5 |

6 |

7 |

8 |

9 |

10 |

11 |

|

1* |

223,04* |

242,00* |

1 |

232,52 |

0,0099 |

0,0099 |

2,3665 |

–4,6101 |

22,68 |

1,3555 |

|

2 |

216,72 |

223,04 |

2 |

219,88 |

0,0198 |

0,0297 |

2,3422 |

–3,5015 |

29,00 |

1,4623 |

|

3 |

210,40 |

216,72 |

1 |

213,56 |

0,0099 |

0,0396 |

2,3295 |

–3,2087 |

35,32 |

1,5480 |

|

4 |

204,08 |

210,40 |

3 |

207,24 |

0,0297 |

0,0693 |

2,3165 |

–2,6335 |

41,64 |

1,6195 |

|

5 |

197,76 |

204,08 |

7 |

200,92 |

0,0693 |

0,1386 |

2,3030 |

–1,9024 |

47,96 |

1,6808 |

|

6 |

191,44 |

197,76 |

4 |

194,60 |

0,0396 |

0,1782 |

2,2891 |

–1,6282 |

54,28 |

1,7346 |

|

7 |

185,12 |

191,44 |

4 |

188,28 |

0,0396 |

0,2178 |

2,2748 |

–1,4038 |

60,60 |

1,7824 |

|

8 |

178,80 |

185,12 |

12 |

181,96 |

0,1188 |

0,3366 |

2,2600 |

–0,8906 |

66,92 |

1,8255 |

|

9 |

172,48 |

178,80 |

5 |

175,64 |

0,0495 |

0,3861 |

2,2446 |

–0,7175 |

73,24 |

1,8647 |

|

10 |

166,16 |

172,48 |

7 |

169,32 |

0,0693 |

0,4554 |

2,2287 |

–0,4979 |

79,56 |

1,9007 |

|

11 |

159,84 |

166,16 |

9 |

163,00 |

0,0891 |

0,5446 |

2,2122 |

–0,2402 |

85,88 |

1,9339 |

|

12 |

153,52 |

159,84 |

7 |

156,68 |

0,0693 |

0,6139 |

2,1950 |

–0,0497 |

92,20 |

1,9647 |

|

13 |

147,20 |

153,52 |

9 |

150,36 |

0,0891 |

0,7030 |

2,1771 |

0,1939 |

98,52 |

1,9935 |

|

14 |

140,88 |

147,20 |

3 |

144,04 |

0,0297 |

0,7327 |

2,1585 |

0,2771 |

104,84 |

2,0205 |

|

15 |

134,56 |

140,88 |

5 |

137,72 |

0,0495 |

0,7822 |

2,1390 |

0,4214 |

111,16 |

2,0459 |

|

16 |

128,24 |

134,56 |

6 |

131,40 |

0,0594 |

0,8416 |

2,1186 |

0,6111 |

117,48 |

2,0699 |

|

17 |

121,92 |

128,24 |

3 |

125,08 |

0,0297 |

0,8713 |

2,0972 |

0,7179 |

123,80 |

2,0927 |

|

18 |

115,60 |

121,92 |

2 |

118,76 |

0,0198 |

0,8911 |

2,0747 |

0,7963 |

130,12 |

2,1143 |

|

19 |

109,28 |

115,60 |

5 |

112,44 |

0,0495 |

0,9406 |

2,0509 |

1,0379 |

136,44 |

2,1349 |

|

20 |

102,96 |

109,28 |

1 |

106,12 |

0,0099 |

0,9505 |

2,0258 |

1,1005 |

142,76 |

2,1546 |

|

21 |

96,64 |

102,96 |

2 |

99,80 |

0,0198 |

0,9703 |

1,9991 |

1,2575 |

149,08 |

2,1734 |

|

22 |

90,32 |

96,64 |

1 |

93,48 |

0,0099 |

0,9802 |

1,9707 |

–4,6101 |

155,40 |

2,1914 |

|

23 |

84,00 |

90,32 |

1 |

87,16 |

0,0099 |

0,9901 |

1,9403 |

–3,5015 |

161,72 |

2,2088 |

где * — корректировка при объединении интервалов 1–3 в один интервал [ 223,04; 242,00].

По оси абсцисс вероятностного графика принимаем шкалу с десятичным логарифмом. Результаты вычислений в столбцах 8 и 9 таблицы 4 определяют координаты точек для построения графика {Lg(Xi); Ln(–Ln(1–(F(Хi)+F(Хi+1))))}.

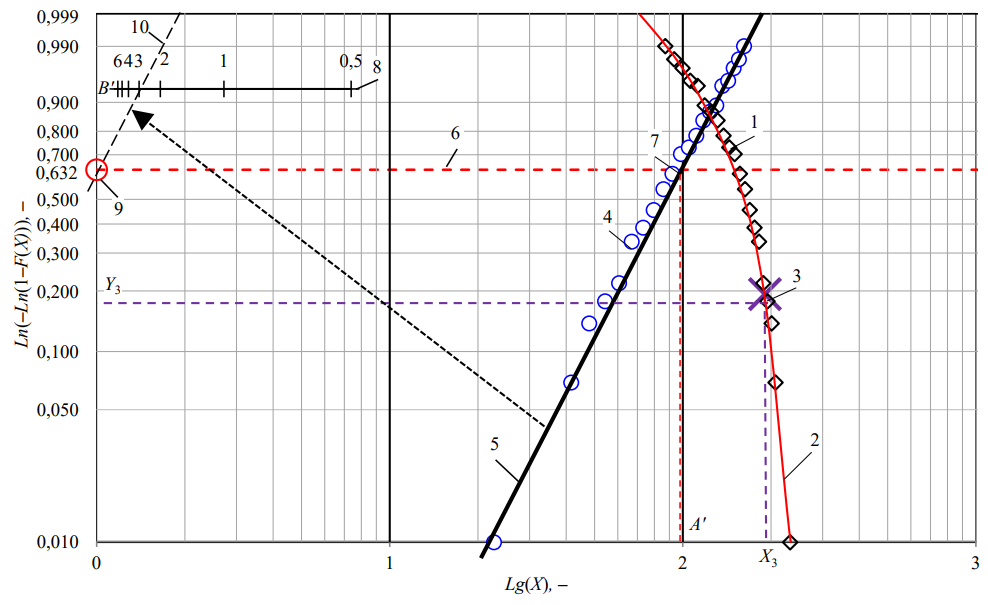

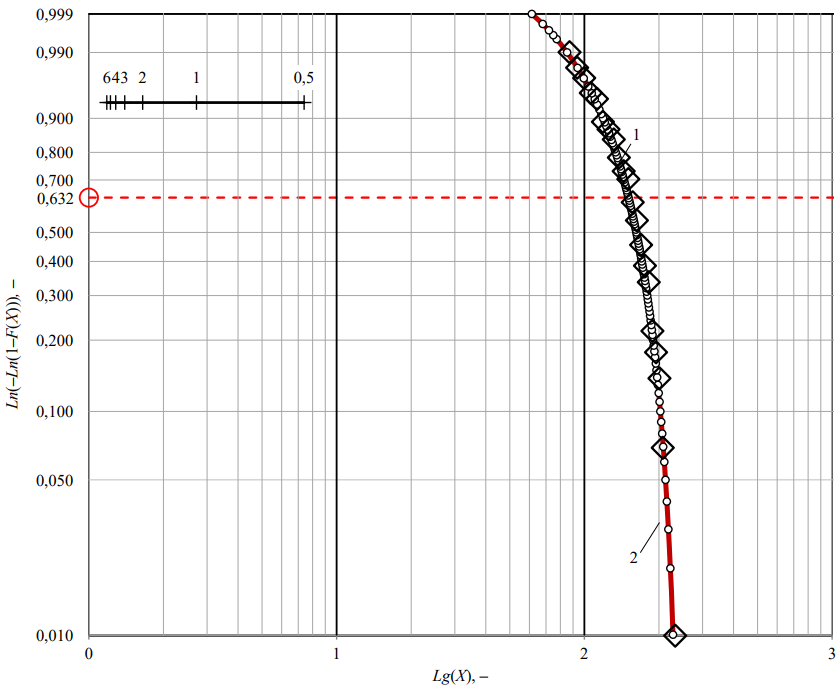

На следующем этапе оценивается параметр сдвига. Для этого сквозь массив точек (поз. 1 рис. 3) необходимо провести плавную кривую (не прямую) (поз. 2 рис. 3).

В точке пересечения прямой аппроксимирующей точки и прямой с «нулевой» ординатой (поз. 7 рис. 3) выполняется графическая оценка параметра масштаба А΄.

Рис. 3. Графическая оценка параметров закона Фишера – Типпета: 1 — точки с координатами

{Lg(Xi); Ln(–Ln(1–(F(Хi)+F(Хi+1)))}; 2 — линия для оценки абсциссы X3 по ординате Y3; 3 — точка с координатами {Y3; X3};

4 — точки с координатами {Lg(С΄–Xi); Ln(–Ln(1–(F(Хi)+F(Хi+1))))}; 5 — прямая, аппроксимирующая точки 4; 6 — линия для оценки параметра масштаба; 7 — точка пересечения линий 5 и 6, советующая оценке параметра масштаба A΄; 8 — шкала для оценки параметра формы B΄; 9 — точка с координатами {0; 0}; 10 — прямая, проведенная через точку 9 параллельно прямой 5, для оценки параметра формы B΄ по шкале 8

На рис. 3 по оси ординат указана величина вероятности, по оси абсцисс — значения набора данных (выборки) без определенного физического смысла.

Координаты точек крайних членов вариационного ряда обозначаются через {Х1; Y1} и {Х2; Y2}, и оценивается координата Y3:

(9)

(9)

С помощью ординаты Y3 на ранее обозначенной кривой следует определить абсциссу Х3 (поз. 3 рис. 3). Затем оценивается параметр сдвига С΄:

(10)

(10)

В представленном примере крайние члены вариационного ряда — это средние точки интервалов i = 1 и i = 23 с координатами {Lg(X1); Ln(–Ln(1–(F(Х1)))} и {Lg(X23); Ln(–Ln(1–(F(Х22)+F(Х23)))}. Соответственно, Y1 = Ln(–Ln(1–(F(Х1))), Y2 = Ln(–Ln(1–(F(Х22)+F(Х23))), X1 = Lg(X1); X2 = Lg(X23). В результате графическая оценка параметра сдвига С΄ = 248,88. Используем ее для корректировки абсциссы всех точек, определив величины (С΄–Хi), и нанесем на график точки с соответствующими координатами (поз. 4 рис. 3). Как видно, после корректировки точки выстроились «ровнее», что позволяет провести через них прямую линию (поз. 5 рис. 3).

Оценка параметра формы соответствует показателю угла наклона аппроксимирующей прямой (поз. 5 рис. 3) к оси абсцисс. Для графической оценки параметра можно использовать координаты точек или специальную шкалу (при наличии). При оценке параметра формы по координатам необходимо выражать величины по оси абсцисс в масштабе натурального логарифма, т. е. использовать величину Ln(X) вместо Lg(X).

В рассмотренном примере представлена шкала для графической оценки параметра формы B΄ (поз. 8 рис. 3). Для построения шкалы выполнен расчет координат точек {Lg(X); Ln(Y)} по заданным значениям параметра формы (таблица 5). Шкала ориентирована на точку отсчета с координатами {0; 0} (поз. 9 рис. 3). Для оценки параметра формы необходимо через точку отсчета провести прямую, параллельную аппроксимирующей прямой (поз. 10 рис. 3).

Таблица 5

Построение шкалы для графической оценки параметра формы

|

B΄ |

0,5000 |

1,0000 |

2,0000 |

3,0000 |

4,0000 |

5,0000 |

6,0000 |

|

Ln(Y) |

1,0000 |

1,0000 |

1,0000 |

1,0000 |

1,0000 |

1,0000 |

1,0000 |

|

Ln(X) |

2,0000 |

1,0000 |

0,5000 |

0,3333 |

0,2500 |

0,2000 |

0,1667 |

|

Lg(X) |

0,8686 |

0,4343 |

0,2171 |

0,1448 |

0,1086 |

0,0869 |

0,0724 |

В результате обработки данных получены графические оценки параметров закона Фишера – Типпета (таблица 6).

Таблица 6

Результаты графической оценки параметров

|

Оценки параметров закона Фишера – Типпета |

||

|

A΄ |

B΄ |

С΄ |

|

98,17 |

2,98 |

248,87 |

После оценки параметров необходимо выполнить проверку с помощью обратной функции (5), используя заданные значения вероятностей:

(11)

(11)

Вычислив значения обратной функции распределения (11) и соединив полученные точки на графике, можно визуально оценить качество модели. Как видно, график обратной функции (рис. 4) плавно описывает массив изначальных точек (поз. 1 и 2 рис. 4). Это позволяет сделать вывод, что полученная модель хорошо описывает данные, и оценка параметров выполнена правильно.

Рис. 4. Проверка модели после графической оценки параметров:

1 — начальные точки с координатами {Lg(Xi); Ln(–Ln(1–(F(Хi)+F(Хi+1)))};

2 — график обратной функции распределения F–1(x) с параметрами A΄, B΄, С΄

На рис. 4 по оси ординат указана величина вероятности, по оси абсцисс — значения набора данных (выборки) без определенного физического смысла.

Результаты поверочных расчетов представлены в таблице 7.

Таблица 7

Результаты проверки полученной модели

|

F(x) |

F–1(x) |

Lg(F–1(x)) |

Ln(–Ln(1–(F(x)) |

|

|

0,0010 |

239,1548 |

2,3787 |

–6,9073 |

|

|

0,0050 |

232,2033 |

2,3576 |

–5,2958 |

|

|

0,0100 |

227,8309 |

2,3068 |

–4,6001 |

|

|

0,0500 |

212,5564 |

2,2775 |

–2,9702 |

|

|

0,1000 |

202,6589 |

2,2537 |

–2,2504 |

|

|

0,2000 |

189,4586 |

2,2317 |

–1,4999 |

|

|

0,3000 |

179,3564 |

2,2096 |

–1,0309 |

|

|

0,4000 |

170,4725 |

2,1862 |

–0,6717 |

|

|

0,5000 |

162,0373 |

2,1596 |

–0,3665 |

|

|

0,6000 |

153,5320 |

2,1263 |

–0,0874 |

|

|

0,7000 |

144,4053 |

2,0758 |

0,1856 |

|

|

0,8000 |

133,7435 |

2,0299 |

0,4759 |

|

|

0,9000 |

119,0766 |

1,9303 |

0,8340 |

|

|

0,9900 |

85,1730 |

1,8882 |

1,5272 |

|

|

0,9990 |

61,3715 |

1,7880 |

1,9326 |

Как видно, графические и аналитические оценки параметров близки к параметрам, заданным при моделировании набора данных (a, b, c).

Сравнивать полученные оценки по отношению к заданным параметрам не совсем корректно, однако такое сравнение оправданно, если принять заданные параметры за истинные параметры генеральной совокупности, а набор случайных данных хi считать репрезентативной выборкой. Сравнительный анализ графических и аналитических оценок представлен в таблице 8.

Таблица 8

Сравнение графических и аналитических оценок параметров

|

Показатель |

Параметр масштаба |

Значение |

δ, % |

Параметр формы |

Значение |

δ, % |

Параметр сдвига |

Значение |

δ, % |

|

Заданные параметры |

a |

100,00 |

– |

b |

3,00 |

– |

c |

250,00 |

– |

|

Аналитическая оценка параметров |

a΄ |

104,40 |

4,40 |

b΄ |

3,28 |

9,33 |

c΄ |

255,32 |

2,13 |

|

Графическая оценка параметров |

A΄ |

98,17 |

1,83 |

B΄ |

2,98 |

0,67 |

С΄ |

248,87 |

0,45 |

Сравнительный анализ показал, что относительная погрешность графических оценок не превышает 2 % (δ < 2 %). Погрешность аналитических оценок в данном примере оказалась выше, но это не значит, что аналитический метод менее точен.

Обсуждение и заключение. Представленный метод вероятностной сетки для закона Фишера – Типпета адекватен и подходит для практического применения. Например, его можно использовать в программных комплексах или при создании пользовательских приложений для графического представления результатов статистического анализа. Открывается возможность выполнять подгонку модели совместно с другими известными методами, в том числе если они несостоятельны. Предложенную методику построения шкалы для графической оценки параметра формы можно применять при оценке параметра формы закона Вейбулла. Полученные аналитические зависимости, положения методики и графический материал могут быть полезны при разработке соответствующего национального стандарта.

1. ГОСТ Р ИСО 16269–4–2017. Статистические методы. Статистическое представление данных. Часть 4. Выявление и обработка выбросов. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200146680 (дата обращения: 15.01.2025).

2. ГОСТ Р 50779.27–2017. Статистические методы. Распределение Вейбулла. Анализ данных. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200146523 (дата обращения: 15.01.2025).

3. ГОСТ ISO 7870–1–2022. Статистические методы. Контрольные карты. Часть 1. Общие принципы. Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/1200192703 (дата обращения: 15.01.2025).

4. ГОСТ 11.008–75. Прикладная статистика. Графические методы обработки данных. Метод вероятностных сеток. URL: https://meganorm.ru/Data2/1/4294753/4294753131.pdf (дата обращения: 15.01.2025).

Список литературы

1. Дерябин М.А., Бавыкин О.Б., Дьяков Д.А. Применение метода вероятностной бумаги для определения закона распределения результатов измерений. В: Труды II Международной научно-практической конференции «Современные тенденции развития науки и образования: Теория и практика». Москва: Институт системных технологий; 2018. С. 67–72.

2. Добротин С.А., Косырева О.Н. Оценка наличия выбросов в данных времени удерживания при хроматографическом анализе. В: Труды Международной научно-практической конференции Science and technology research — 2024. Петрозаводск: Новая наука; 2024 С. 11–22. URL: https://sciencen.org/assets/Kontent/Konferencii/Arhiv-konferencij/KOF-971.pdf?ysclid=m6huh354xe556269601 (дата обращения: 15.01.2025).

3. Шпер В.Л. Инструменты качества и не только! Часть 5. Анализ закона распределения с помощью вероятностных сеток. Методы менеджмента качества. 2021;8:54–60.

4. Буланов Я.И., Мошкало Н.Г., Курденкова А.В., Шустов Ю.С., Малюга Д.К. Установление эмпирических законов распределения для определяющих показателей качества параарамидных тканей для бронепакетов с антипрорезными и антипрокольными свойствами. Известия высших учебных заведений. Технология легкой промышленности. 2023;59(1):106–109. https://doi.org/10.46418/0021-3489_2023_59_01_20

5. Аблазова К.С. Контрольные карты, определяющие стабильность технологического процесса, и их приложения. Проблемы вычислительной и прикладной математики. 2023;3(49):124–134.

6. Великанова Н.П., Великанов П.Г. Изменение жаропрочности материала рабочих лопаток турбины с учетом влияния эксплуатационной наработки. Экологический вестник научных центров Черноморского экономического сотрудничества. 2023;20(2):42–48. https://doi.org/10.31429/vestnik-20-2-42-48

7. Хазанович Г.Ш., Апрышкин Д.С. Оценка влияния внутренних факторов на показатели загруженности пассажирских лифтовых установок на основе результатов регулярного мониторинга. Безопасность техногенных и природных систем. 2023;7(3):34–43. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2023-7-3-34-43

8. Касьянов В.Е., Демченко Д.Б., Косенко Е.Е., Теплякова С.В. Метод оптимизации надежности машин с применением интегрального показателя. Безопасность техногенных и природных систем. 2020;1:23–31. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2020-1-23-31

9. Котесов А.А. Усеченная форма закона Фишера – Типпета для моделирования нагруженности машиностроительных конструкций. Безопасность техногенных и природных систем. 2024;8(4):39–46. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2024-8-4-39-46

10. Fisher RA, Tippet LHC. Limiting Forms of the Frequency Distribution of the Longest of Smallest Member of Sample. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society. 1928;24(2),180–190. https://doi.org/10.1017/S0305004100015681

11. Котесов А.А., Котесова А.А. Комплексная корректировка параметров выборочных распределений характеристик прочности и нагруженности при оптимизации показателей надежности объектов машиностроения. Известия Тульского государственного университета. Технические науки. 2023;8:699–708. https://doi.org/10.24412/2071-6168-2023-8-699-700

12. Lawless JF. Statistical Models and Methods for Lifetime Data, 2nd ed. Hoboken: Wiley; 2011. 664 p.

13. Ross R. Graphical Methods for Plotting and Evaluating Weibull Distributed Data. In: Proc. of 1994 4th International Conference on Properties and Applications of Dielectric Materials (ICPADM). Brisbane, QLD, Australia; 1994. P. 250–253 http://doi.org/10.1109/ICPADM.1994.413986

14. Hyndman RJ, Yanan Fan. Sample Quantiles in Statistical Packages. The American Statistician. 1996;50(4):361–365. http://doi.org/10.1080/00031305.1996.10473566

15. Makkonen L, Pajari M, Tikanmäki M. Discussion on “Plotting Positions for Fitting Distributions and Extreme Value Analysis”. Canadian Journal of Civil Engineering. 2013;40(9):927–929. https://doi.org/10.1139/cjce-2013-0227

16. Benard A, Bos-Levenbach EC. Het uitzetten van waarnemingen op waarschijnlijkheids-papier. Statistica Neerlandica. 1953;7(3):163–173. https://www.sci-hub.ru/10.1111/j.14679574.1953.tb00821.x?ysclid=m6hw1ukl7k731787987

Об авторе

А. А. КотесовРоссия

Анатолий Анатольевич Котесов, кандидат технических наук, доцент кафедры эксплуатации транспортных систем и логистики

344003, г. Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

Рецензия

Для цитирования:

Котесов А.А. Метод вероятностной сетки для закона Фишера – Типпета. Безопасность техногенных и природных систем. 2025;(2):146-157. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-146-157. EDN: TCVEAL

For citation:

Kotesov A.A. Probability Grid Method for Fisher-Tippett Law. Safety of Technogenic and Natural Systems. 2025;(2):146-157. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-2-146-157. EDN: TCVEAL