ЮБИЛЕЙ УЧЕНОГО

ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

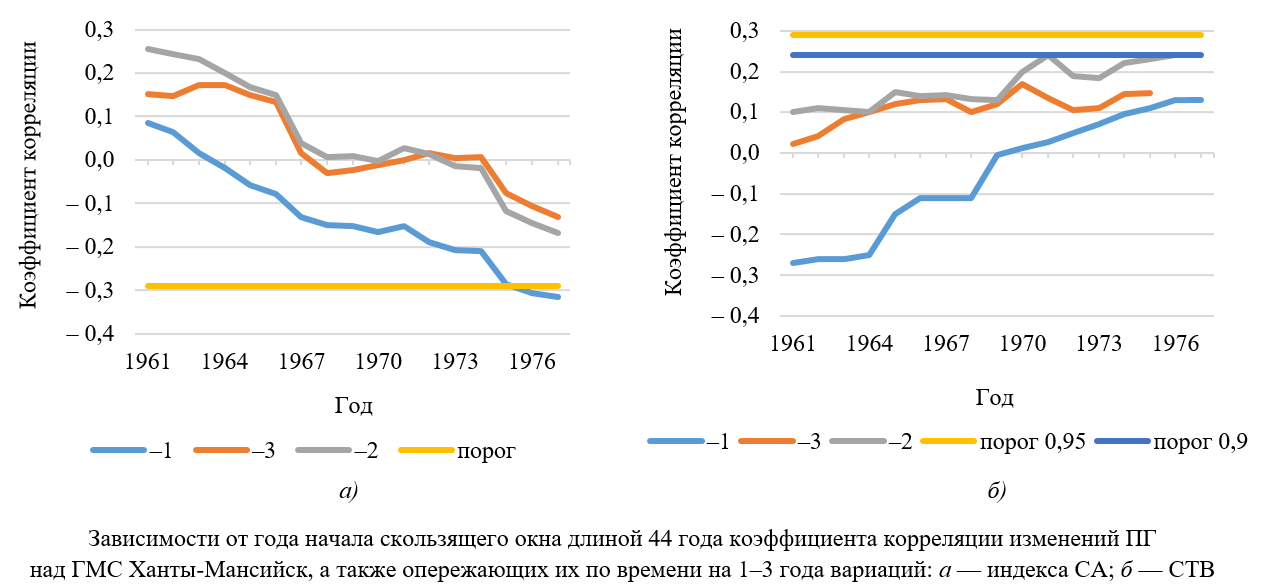

Введение. Совершенствование методик моделирования и прогнозирования изменений количества лесных пожаров, а также повторяемости гроз, их вызывающих, является актуальной проблемой экологической безопасности, безопасности при чрезвычайных ситуациях, а также климатологии. Наибольший интерес ее решение представляет для регионов лесной ландшафтной зоны, одним из которых в России является ХантыМансийский автономный округ (Югра). Отечественными и зарубежными учеными установлено, что во многих регионах к числу эффективных предикторов моделей изучаемых процессов относятся вариации среднесезонных температур воздуха над исследуемыми территориями, а также солнечная активность. Вместе с тем связи таких процессов с названными факторами в Югре изучены недостаточно, что не позволяет оценить целесообразность их учета. Целью данной работы является проверка гипотезы о том, что статистические связи изменений повторяемости гроз и количества лесных пожаров на территории Югры с синхронными или опережающими их по времени вариациями средних за грозоопасный сезон температур воздуха в приземном слое атмосферы и солнечной активностью являются значимыми и усиливаются. Задачи, которые были решены для достижения поставленной цели, состоят в оценке значимости корреляции между изменениями повторяемости гроз над территорией Югры и синхронными вариациями количества возникающих здесь лесных пожаров, а также синхронными и опережающими по времени вариациями среднесезонных температур воздуха и солнечной активности в период потепления климата.

Материалы и методы. Фактический материал исследования составили данные наблюдений о среднесуточных температурах воздуха и датах, в которые происходили грозы над репрезентативными гидрометеорологическими станциями изучаемого района, информация об изменениях среднегодового потока солнечного радиоизлучения с длиной волны 10,7 см, сведения о количестве зарегистрированных лесных пожаров и чрезвычайных ситуаций, ими обусловленных, на территории Югры, представленные в международных и российских климатических банках данных и информационных системах, а также в официальных докладах профильных министерств и ведомств. Методом оценки силы связей между рассматриваемыми процессами явился множественный корреляционный анализ, а оценка статистической значимости выявленных связей выполнена с использования критерия Стьюдента.

Результаты исследования. В результате исследования впервые установлено, что выдвинутая гипотеза о том, что связи изменений повторяемости гроз и количества лесных пожаров на территории Югры с вариациями средних за грозоопасный сезон температур воздуха и солнечной активностью являются значимыми и усиливаются, является справедливой. Доказано, что корреляция межгодовых изменений количества лесных пожаров, возникавших в ХХI веке на территории Югры за год, с синхронными вариациями повторяемости над ней гроз была значимой и усиливалась. Выявлены условия, при которых статистические связи между изменениями здесь повторяемости гроз, а также вариациями среднемесячных температур воздуха и солнечной активностью значимы и в настоящее время усиливаются. Следовательно, при выполнении этих условий учет рассматриваемых факторов в ходе моделирования и прогнозирования изучаемого процесса целесообразен.

Обсуждение и заключение. Полученные результаты в полной мере соответствуют существующим представлениям о влиянии потепления климата и солнечной активности на изменения повторяемости гроз в земной атмосфере, а также об особенностях современных изменений климата Западной Сибири. Выявленные связи могут быть использованы при прогнозировании изменений повторяемостей гроз и лесных пожаров, результаты которого целесообразно учитывать при планировании деятельности соответствующих функциональных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

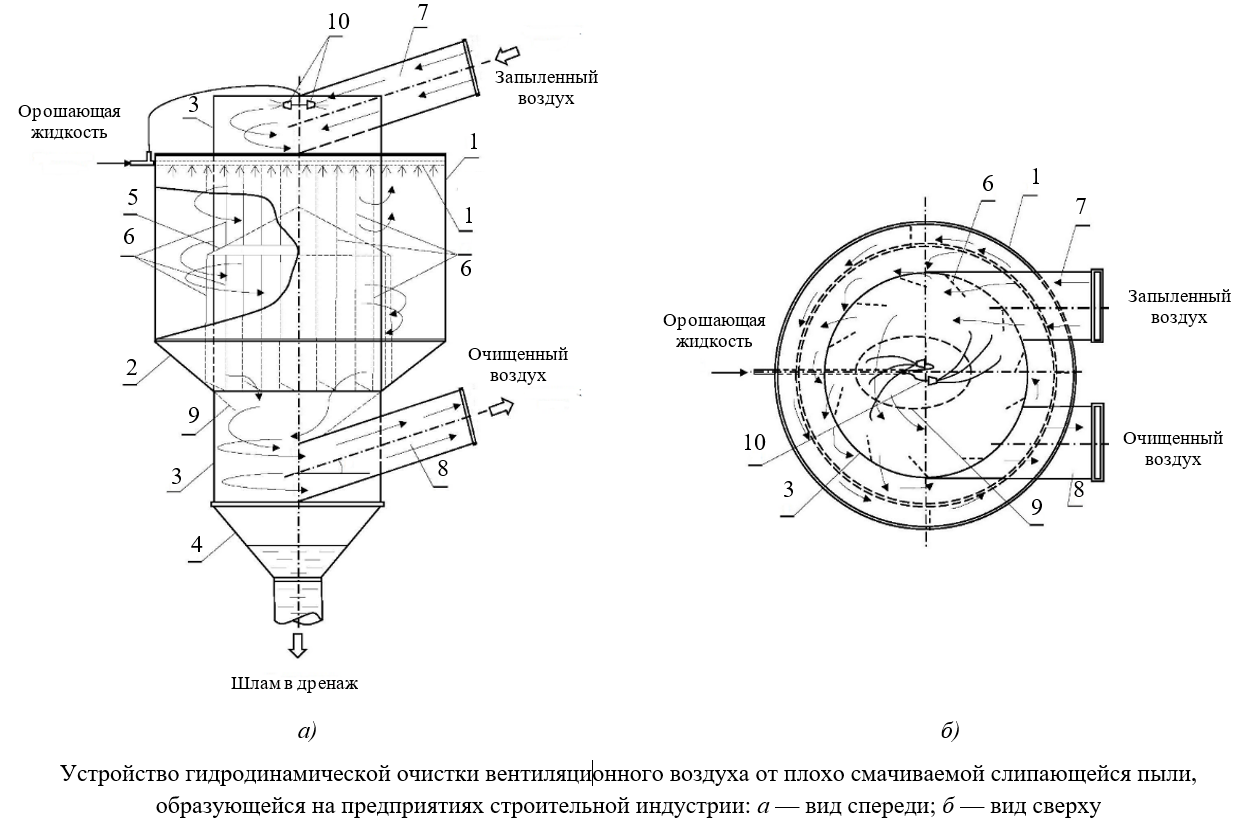

Введение. В современном мире особое внимание уделяется качеству атмосферного воздуха. Одним из основных факторов негативного воздействия на атмосферу является выброс загрязняющих веществ, среди которых наиболее массово наблюдаются твердые (пылевые) частицы от промышленных источников. При высоких концентрациях пыли устройства очистки, даже обладая высокой эффективностью (до 95,0 %), не справляются с нагрузкой. Именно поэтому разработка и совершенствование высокоэффективных устройств очистки воздуха от пыли являются весьма актуальными. В связи с этим в качестве научной проблемы авторами выделена необходимость совершенствования инженерных средств очистки воздуха от пыли за счет разделения дисперсной фазы (пылевых частиц) и дисперсионной среды (воздуха), что в конечном счете приведет к повышению эффективности очистки. Целью данного исследования явилось повышение экологической безопасности территорий промышленных площадок предприятий стройиндустрии и прилегающих селитебных зон на основе применения упомянутых высокоэффективных средств очистки воздуха от пыли.

Для достижения поставленной цели авторами решены следующие задачи: применена физико-энергетическая концепция и разработана блок-схема физической модели процесса снижения загрязнения воздушной среды различными видами строительной пыли, разработано высокоэффективное и экономичное устройство гидродинамической очистки вентиляционного воздуха от плохо смачиваемой слипающейся пыли, проведены экспериментальные исследования для выявления реального диапазона значений эффективности очистки воздуха от пыли.

Материалы и методы. В основу исследований авторами положены методы физического моделирования, математического описания и статистической обработки экспериментальных данных.

Результаты исследования. В результате исследований установлено, что:

− в основу разработки высокоэффективного и экономичного устройства очистки воздуха от различных видов строительной пыли может быть положена предложенная авторами физико-энергетическая научная концепция, описывающая процессы загрязнения и снижения загрязнения воздушной среды;

− поэтапное рассмотрение процесса загрязнения воздушной среды может быть основой научного обоснования и описания процесса снижения загрязнения воздушной среды предприятий строительной индустрии;

− на основании выполненного анализа процесса снижения загрязнения воздушной среды различными видами строительной пыли возможна разработка блок-схемы физической модели этого процесса;

− изучение особенностей поведения и свойств пылевого аэрозоля и направленных на него внешних силовых воздействий дает возможность наметить основные направления, технологии и инженерные средства повышения эффективности процесса очистки и разработать высокоэффективное и экономичное устройство, реализующее этот процесс;

− для исследования диапазона изменения значений эффективности очистки воздуха от пыли проведен ряд экспериментальных исследований в лабораторных условиях.

Обсуждение и заключение. Выполненные исследования позволили установить, что повышение эффективности очистки воздуха от пыли с содержанием от 20 до 70 % SiO2 обеспечивается в устройстве за счет ряда конструктивных изменений, приводящих к интенсификации смачивания, связывания и удаления из воздуха пылевых частиц. При этом высокие значения (96,5–98,7 %) интегральной эффективности обеспечивают нормативные экологические требования к качеству воздуха приземного слоя атмосферы.

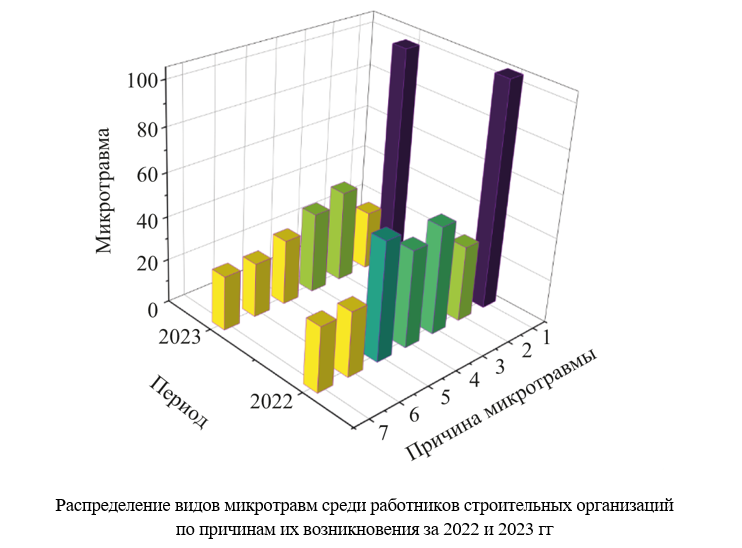

Введение. Внедрение высокотехнологичного оборудования и специализированных программных средств позволяет повысить качество выполнения трудовых операций без привлечения дополнительного рабочего контингента, что способствует рациональному использованию времени и ресурсов. В результате реализации данного подхода достигается предотвращение возможных ошибок и задержек, связанных с человеческим фактором. Путем интеграции цифровых технологий возможно не только упростить управленческие процедуры, но и снизить уровень производственного травматизма и инцидентность за счет мониторинга соблюдения требований по использованию персоналом средств индивидуальной защиты в режиме реального времени. В данной работе была поставлена цель определить возможности совершенствования системы профилактики микротравматизма путем внедрения комплексных решений по учету выдачи средств индивидуальной защиты с использованием программных средств.

Материалы и методы. В работе использованы базирующиеся на требованиях законодательной и нормативноправовой базы РФ методы и технологии учета и выдачи средств индивидуальной защиты с целью определения их эффективности и применимости с учетом отраслевых особенностей предприятий. Для оценки потребности в улучшении применяемых средств индивидуальной защиты была разработана анкета. Анкетирование проводилось среди работников строительной организации Белгородской области в форме чек-листа, в котором необходимо было отметить недостатки системы управления охраной труда (СУОТ) в области выдачи средств индивидуальной защиты (СИЗ).

Результаты исследования. Результаты обработки заполненных анкет респондентов, участвующих в исследовании, свидетельствуют о важности перехода к цифровому формату учета и выдачи СИЗ с целью повышения эффективности и оперативности обеспечения работников необходимыми средствами индивидуальной защиты. Проведенный патентный поиск позволил выявить основные недостатки существующих методов и систем выдачи СИЗ, устранение которых позволит повысить надежность процесса обеспечения персонала защитными средствами, что указывает на актуальность дальнейших исследований в данной области. Разработана модель по улучшению системы обеспечения сотрудников строительных организаций средствами индивидуальной защиты путем внедрения программного комплекса «СтройКонтроль+» по автоматизации процессов учета и выдачи этих средств. Данное программное решение предполагает интеграцию с существующими информационными системами предприятия и может быть адаптировано под конкретные потребности и требования организации. Разработанная модель предусматривает использование средств мониторинга для отслеживания необходимости замены средств индивидуальной защиты с последующим формированием отчетной документации, что способствует повышению уровня безопасности и сохранению здоровья работников в условиях воздействия на них вредных и опасных производственных факторов.

Обсуждение и заключение. Внедрение программного комплекса «СтройКонтроль+» позволило сократить уровень микротравмирования работников строительных организаций по причинам неправильного применения ими средств индивидуальной защиты, отсутствия у них необходимых СИЗ, недостаточных знаний в области использования подобных средств. Кроме того, подчеркивают авторы, необходимо не только фиксировать заявки от работников на получение определенных средств защиты или выявленные нарушения, но и уменьшить период реагирования ответственных лиц на необходимость замены неисправных средств индивидуальной защиты.

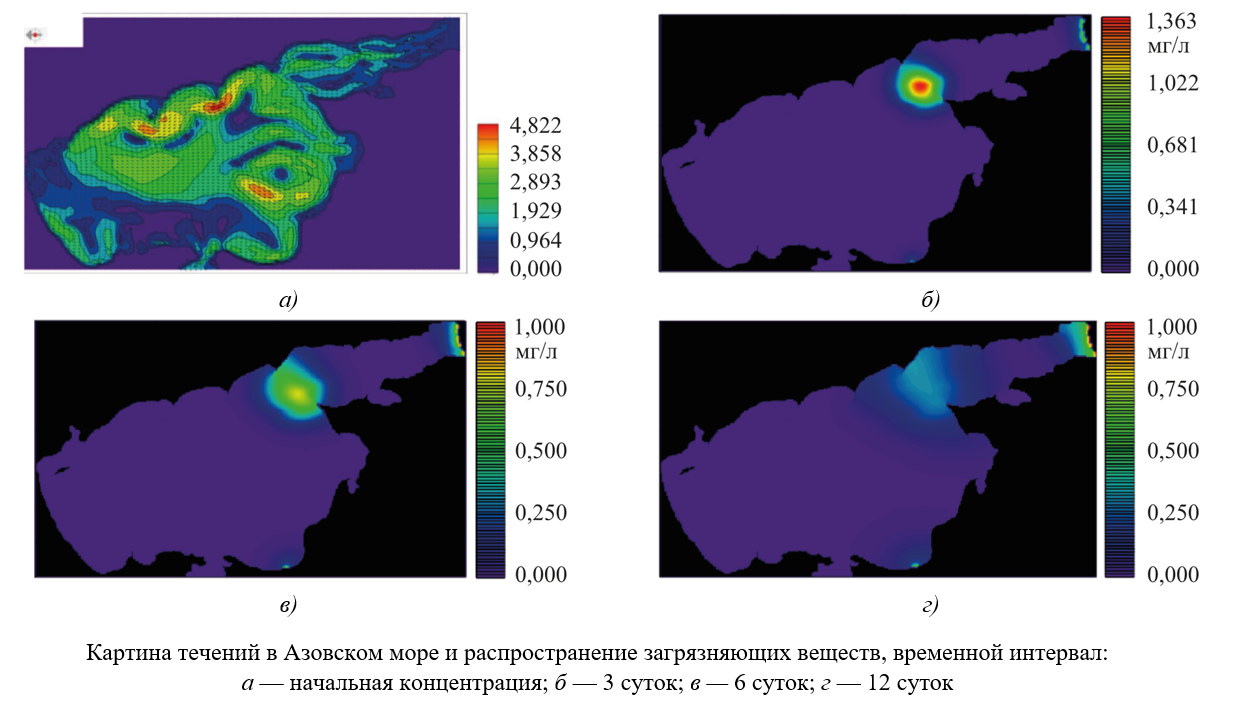

Введение. Математические модели и методы повсеместно используются для исследования природных объектов, заменяя более дорогие натурные эксперименты. Одними из трудностей, возникающих при моделировании процессов в сложных системах, являются наличие входных данных и подбор параметров модели. Применение методов усвоения данных наблюдений является одним из способов оснащения математических моделей входными данными и значениями параметров. Цель настоящего исследования состоит в прогнозировании на основе методов математического моделирования развития сложных природных систем в условиях загрязнения вредными веществами. Для достижения цели были решены следующие задачи: выбран метод усвоения данных наблюдений, актуализирована математическая модель биологической кинетики, данная модель скомплексирована с моделью гидродинамики, разработан программный комплекс. Актуальность работы заключается в применении нового подхода к реализации модели динамики фитопланктонных популяций (эвтрофикации) Азовского моря при наличии загрязняющих примесей, основанного на применении вариационных методов усвоения данных, полученных в ходе экспедиционных исследований.

Материалы и методы. Распространение загрязняющих веществ моделируется на основе трехмерной математической модели, основанной на системе уравнений конвекции — диффузии — реакции. На входе модели подается вектор движения водной среды. Составляющие вектора скорости течений в прибрежной системе рассчитываются на основе математической модели гидродинамики, базирующейся на трех уравнениях движения и уравнении неразрывности. Разработанный на основе описанных моделей программный комплекс получает на входе натурные данные, собранные в ходе экспедиционных исследований, и позволяет уточнять модель загрязнения водной среды и биоты благодаря применению вариационных методов усвоения данных.

Результаты исследования. Построен краткосрочный прогноз распространения загрязняющих веществ на выходе из Таганрогского залива. Проведенный вычислительный эксперимент отражает динамику распространения загрязняющих веществ от источников заражения на временном интервале от 3 до 12 дней.

Обсуждение и заключение. Рассмотренные в данном исследовании вариационные методы усвоения данных наблюдений позволяют уточнять и дополнять математические модели динамики фитопланктонных популяций и распространения загрязняющих веществ. Программное обеспечение, основанное на описанных в данной работе математических моделях, дает возможность строить кратко- и среднесрочные прогнозы распространения вредных примесей, оценивать их влияние на развитие основных видов фитопланктонных популяций в Азовском море и определять стратегии управления устойчивым развитием.

Введение. Оценка уровня загрязнения воздуха городской среды и обусловленного им риска здоровью населения является актуальной научной задачей. Как представляется, невозможно обеспечить экологическую безопасность урбанизированных зон, если качество воздуха в их пределах не соответствует установленным стандартам. Несмотря на хорошо разработанный методический аппарат, позволяющий оценить риск здоровью населения городской среды, результатов подобных исследований в региональном аспекте недостаточно. В то же время почти половина всех жителей Российской Федерации в настоящее время проживает в городах с высоким и очень высоким уровнем загрязнения воздуха. На юге России в число городов с наиболее загрязненной воздушной средой в исследуемый период 2014–2021 гг. был включен г. Новочеркасск, что и обусловило необходимость проведения соответствующих научных изысканий. Цель данного исследования — оценить показатели риска здоровью населения г. Новочеркасска, вызванного загрязнением атмосферного воздуха.

Материалы и методы. В работе использованы данные ежегодников о состоянии загрязнения атмосферы в городах на территории России за 2014–2021 гг., подготовленных в Федеральном государственном бюджетном учреждении «Главная геофизическая обсерватория им. А.И. Воейкова». В числе примененных авторами методов литературные, методы математико-статистического анализа.

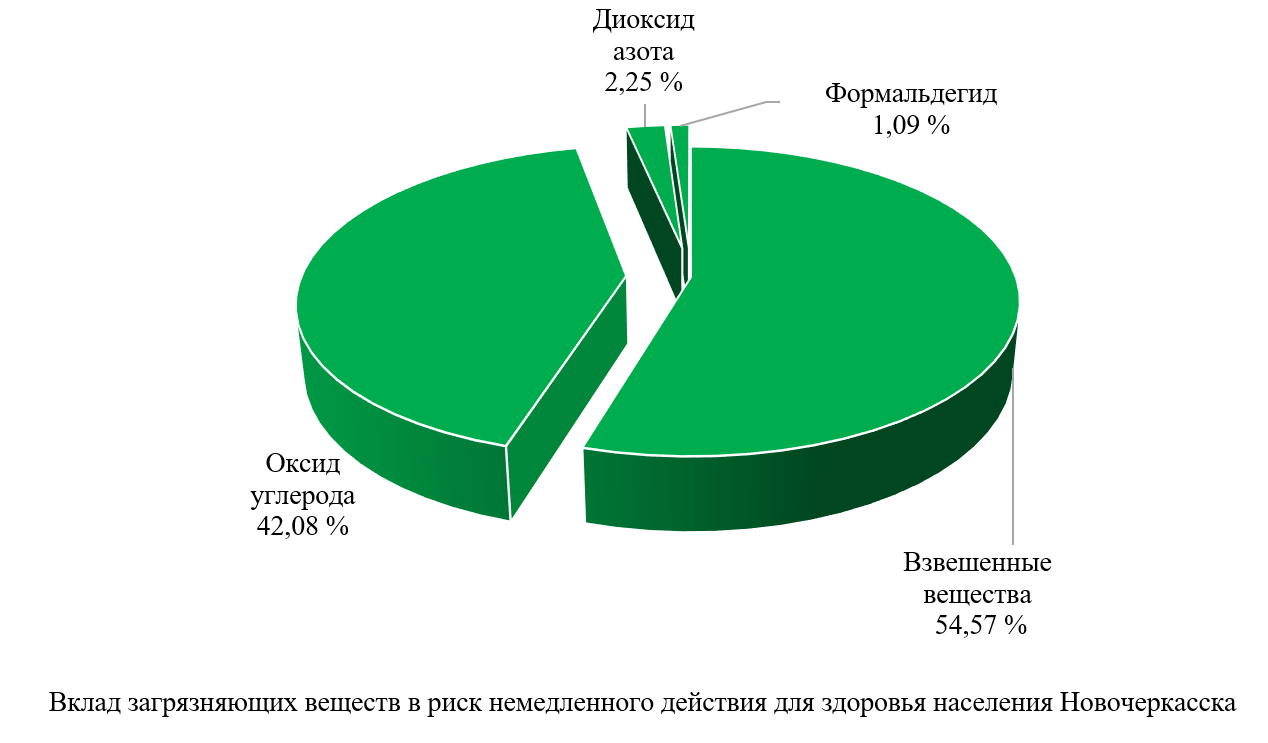

Результаты исследования. Уровень загрязнения атмосферного воздуха за период 2017–2021 годов достигал опасных для здоровья населения значений. Наибольший вклад в риск нарушения здоровья вносят взвешенные вещества и оксид углерода. Значения комплексного показателя Р, оцененного по среднегодовым концентрациям, показали, что уровень загрязнения атмосферного воздуха в г. Новочеркасске в 1,68 раза выше, чем в крупнейшем городе региона Ростове-на-Дону. Наибольший уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Новочеркасска отмечен в пределах поста II, находящегося на пересечении автомагистралей и приближенного к зоне воздействия промышленных предприятий.

Обсуждение и заключение. Проведенные расчеты показали, что воздействие загрязненного атмосферного воздуха может вызвать симптомы хронической интоксикации у 240–280 человек из тысячи, при достижении максимальных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе г. Новочеркасска от 579 до 692 человек из тысячи жителей могут испытать неблагоприятные рефлекторные реакции. В связи с выявленным опасным для здоровья населения загрязнением атмосферного воздуха рекомендуется расширение площади зеленых насаждений и создание двух дополнительных постов наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха: в селитебной зоне города и вблизи Новочеркасской ГРЭС, в микрорайоне «Донской».

Введение. Появление новых трансмиссивных заболеваний требует разработки соответствующих лечебных регламентов, мер предупреждения болезни, схем реабилитации и т. д. Важнейшим элементом всех обозначенных выше мероприятий является своевременность, которая невозможна без надёжного прогнозирования эпидемической обстановки. Фактически эпидемическая ситуация может обостриться при наложении двух эпидемий, что актуализует прогнозирование соответствующих временных интервалов. Цель данной работы — научно обоснованное предсказание периодов, отвечающих наложению эпидемий традиционного гриппа и вновь появившегося COVID-19.

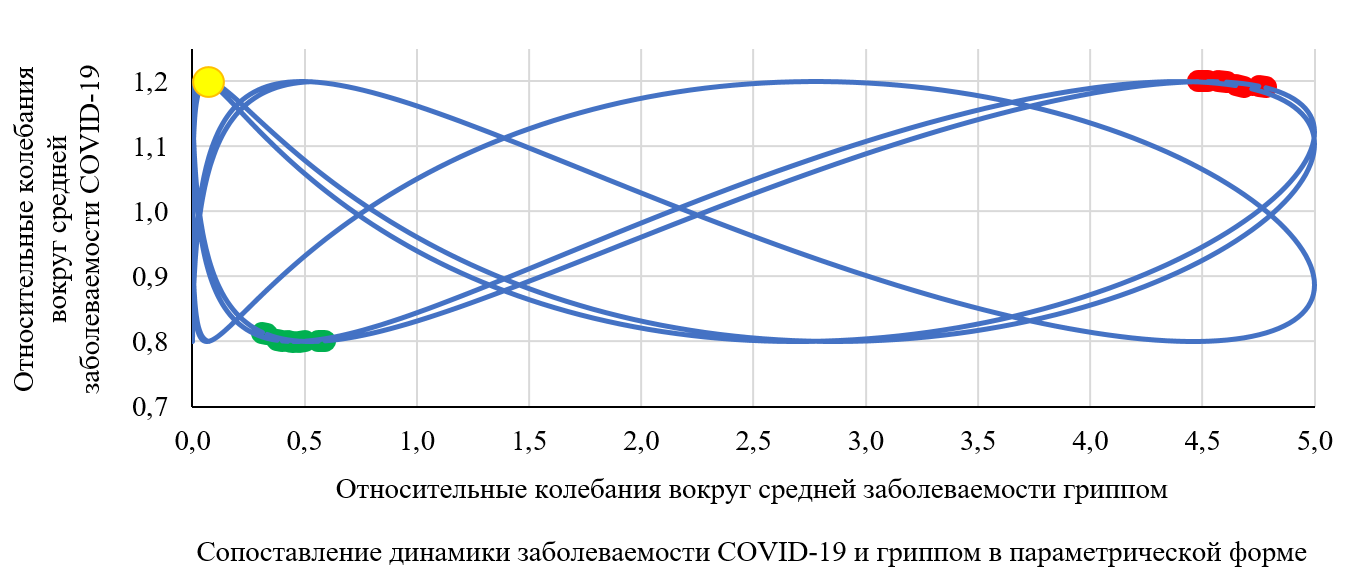

Материалы и методы. Научные изыскания основываются на анализе статистических данных. Для изучения и прогнозирования процессов использованы техники Фурье-разложения и авторегрессии. Скорректирована оригинальная математическая модель динамики COVID-19 с учетом новых статистических данных. Сопоставлены результирующие масштабно-временные и случайные характеристики COVID-19 в рамках модели с известными параметрами традиционного гриппа.

Результаты исследования. Установлено, что динамика эпидемии COVID-19 имеет ярко выраженный сезонный характер с периодичностью три раза в год. Выявлено, что алгоритм прогноза заболеваемости COVID-19 методом Фурье-разложения не является надежным, однако позволяет хорошо описать наблюдаемую динамику развития эпидемии. Авторегрессионный анализ подходит лишь для краткосрочного прогнозирования коронавирусной эпидемии. Сопоставлены особенности течения двух заболеваний сезонного характера — COVID-19 и гриппа. Спрогнозированы моменты, когда их совместное действие на человека окажется особенно пагубным.

Обсуждение и заключения. Все методы математического анализа убедительно доказали, что периодичность вспышек COVID-19 — трижды в год, а гриппа — ежегодно. В периоды, когда действия двух вирусов (коронавируса и гриппа) накладываются, следует быть особо осторожными и соблюдать меры, направленные на снижение риска заболеть сезонной вирусной инфекцией, в том числе проводить регулярную вакцинацию.

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ, МЕТАЛЛУРГИЯ

Введение. Термическая обработка является наиболее распространенной последеформационной операцией, применяемой к порошковым сталям (ПС). Принципиальные положения теории этого процесса, разработанные для компактных материалов, справедливы и для рассматриваемых ПС. Однако специфика структуры последних вносит количественные и качественные изменения в кинетику процессов, происходящих при различных видах термической обработки. Поэтому при разработке новых материалов необходимо уделять большое внимание влиянию термической обработки на их структуру и свойства. В связи с этим целью данного исследования является анализ фазовых превращений в порошковых спеченных сталях при охлаждении и определение их механических свойств.

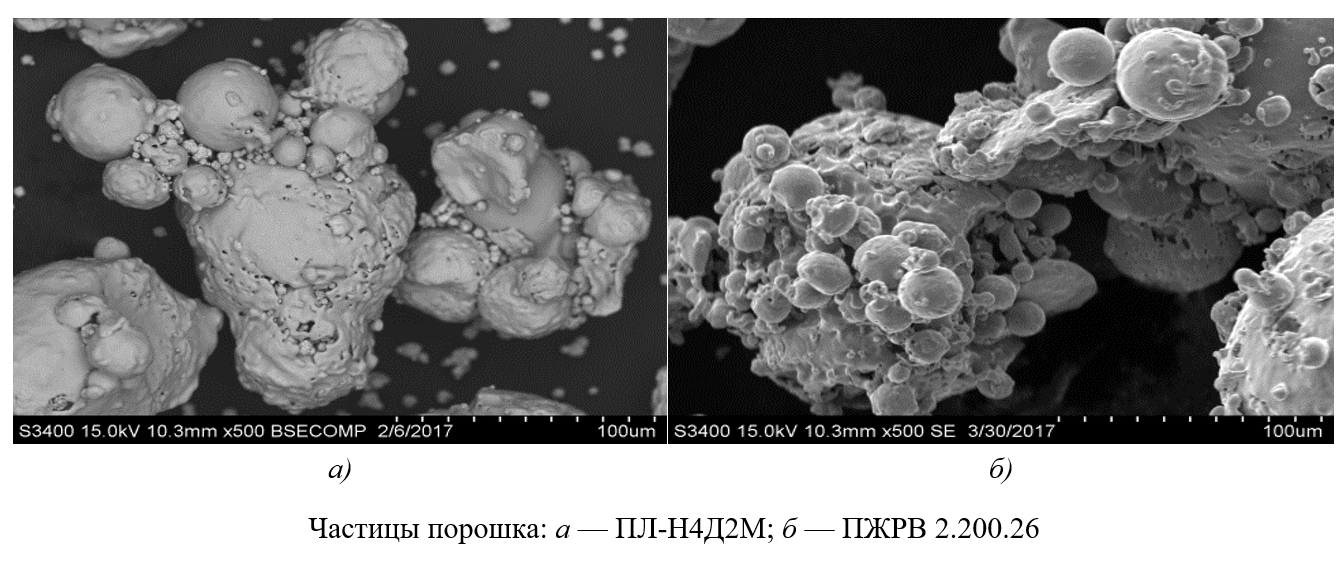

Материалы и методы. В работе использованы отечественные порошки марок ПЖРВ 2.200.28 (ТУ 14-1-5365-98) и ПЛ-Н4Д2М (ТУ 14-5402-2002) производства ПАО «Северсталь» (г. Череповец). При смешивании в шихту добавлялись ультрадисперсные добавки нитрида кремния (Si3N4) и оксида никеля (NiO) производства компании «Плазнотерм» (г. Москва). Перед использованием порошки проходили контроль на универсальном лазерном приборе измерения размера частиц (модель FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTec plus) и анализаторе субмикронных частиц (Beckman COULTER № 5). Для приготовления шихты использовались двухконусный смеситель марки RTNM05S (Тайвань) и ультразвуковая станция для просеивания и смешивания порошка с ультрадисперсными частицами Assonic SPC (Китай). Статическое холодное прессование проводилось в лабораторных пресс-формах на гидравлическом прессе модели TS0500-6 (Китай) с максимальным усилием в 50 тонн. Гомогенизирующее спекание проведено в лаборатории термической обработки кафедры «Материаловедение и технологии металлов» ДГТУ в муфельной электропечи модели SNOL 6,7/1300 в диапазоне температур 900–1150 ℃ в среде защитного газа — диссоциированного аммиака. Время спекания — 15–180 минут. В таких же печах производилась и термическая обработка спеченных порошковых сталей. Закалка осуществлялась на спеченных образцах при температуре 800 ℃. Исходная пористость спеченных образцов составляла 10,15,25 %. Отпуск спеченных образцов проходил при температуре 100–300 ℃. Испытания на растяжение проводились в соответствии с ГОСТ 18227–85 с использованием сервогидравлической напольной разрывной машины МГС-В 15 в автоматическом режиме с помощью персонального компьютера. Для измерения твердости использовался твердомер Роквелла ТК-2М с индентированным алмазным конусом при общей нагрузке 1471 Н.

Результаты исследования. В работе выполнены исследования, которые позволили определить закономерности фазовых превращений в порошковых спеченных сталях с ультрадисперсными частицами при охлаждении после операции закалки. Экспериментально определены значения критических точек охлаждения для спеченных порошковых сталей эвтектоидного состава для скоростей охлаждения 60–400 °С/мин. Определены также механические свойства спеченных порошковых сталей с ультрадисперсными частицами в зависимости от температурного интервала превращений.

Обсуждение и заключение. Исследования позволили установить влияние ультрадисперсных частиц на температуру критических точек спеченных ПС эвтектоидного состава, построить диаграммы изотермического превращения аустенита, а также определить механические свойства спеченных порошковых сталей с ультрадисперсными частицами. Анализ полученных результатов исследований показал разнонаправленное влияние частиц оксида никеля и нитрида кремния на фазовые превращения в порошковых спеченных сталях.

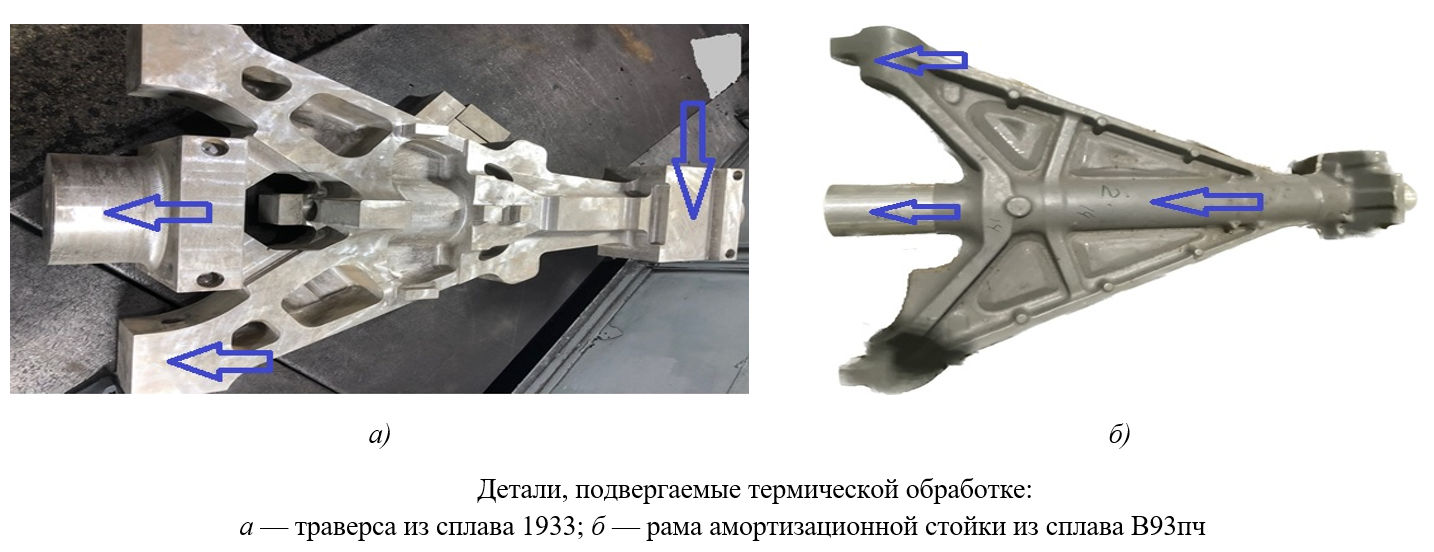

Введение. Высокопрочные сплавы на алюминиевой основе системы легирования Al-Zn-Mg-Cu широко используются для изготовления деталей авиационной техники. Требует решения проблема достижения необходимого уровня механических свойств крупногабаритных деталей из сплавов этой системы легирования при термической обработке. Актуальны также исследования по оценке особенностей формирования коррозионных свойств в процессе реализации операций термической обработки. Цель данной работы — определить режимы термической обработки для достижения необходимых значений механических свойств и стойкости к коррозионному растрескиванию деталей из крупногабаритных деформированных заготовок сплавов системы легирования Al-Zn-Mg-Cu.

Материалы и методы. Исследования выполнены на деталях, изготавливаемых из поковок сплава 1933 и штампованных заготовок сплава В93пч. Определялось влияние режимов термической обработки на комплекс механических свойств (характеристики прочности, пластичности, твердости), микроструктуру и электропроводность сплавов. Испытания на растяжение реализовывались как на образцах, подвергнутых термической обработке после вырезки из поковок и штампованных заготовок, так и на образцах, вырезанных из массивных темплетов, которые подвергались термической обработке вместе с изделиями. Электропроводность позволяла оценивать степень пересыщенности твердого раствора и прогнозировать сопротивляемость сплава коррозионному растрескиванию.

Результаты исследования. Показана необходимость дифференцированного подхода к назначению длительности ступеней старения в зависимости от марки сплава, конфигурации и габаритов изделий, требований к уровню свойств. Предложены варианты и режимы термической обработки для изделий из сплавов 1933 и В93пч, обеспечивающие необходимый уровень механических свойств и сопротивляемости коррозионному растрескиванию.

Обсуждение и заключение. Установлены случаи несоответствия прочностных свойств в продольном и поперечном (по ширине) направлениях волокна деталей, изготавливаемых из крупногабаритных заготовок сплавов 1933 и В93пч. Предложены режимы и варианты термической обработки деталей, позволяющие достигать требуемых значений механических свойств и коррозионной стойкости, которые предусматривают сокращение в два раза (для сплава 1933) или увеличение на 25 % (для сплава В95пч) времени выдержки при ступенях старения.

Введение. Детали машин и механизмов, эксплуатируемые в различных условиях, при контакте с абразивными частицами быстро изнашиваются и выходят из строя. Например, при перекачке тяжелых буровых растворов из-за интенсивного изнашивания детали гидравлического блока бурового насоса через 5–10 часов работы необходимо менять. Анализ научных публикаций и опыт эксплуатации буровых насосов указывают на то, что существующие способы повышения износостойкости конструкционных сталей при абразивном и ударно-абразивно воздействии малоэффективны. Поэтому актуальной задачей является повышение этих свойств в результате совершенствования конструкции и технологии изготовления деталей буровых насосов, что позволит снизить затраты на производство их комплектующих, ремонт и обслуживание. Целью данной работы является исследование влияния химического состава абразивных частиц и прочности межслойных границ «износостойкая сталь — резина» на ударноабразивную износостойкость слоистых композиционных материалов.

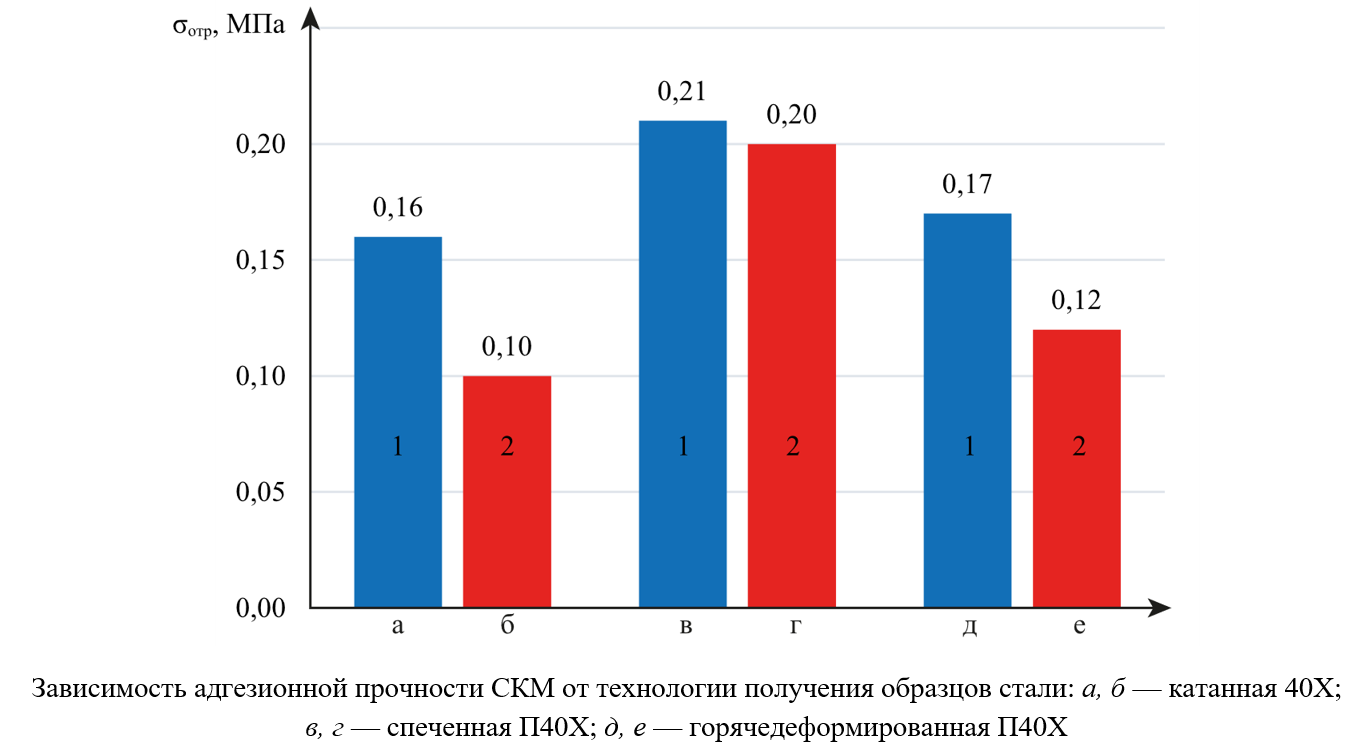

Материалы и методы. Слоистые композиционные материалы (СКМ) состояли из износостойкого слоя стали 40Х и резинового слоя бутилкаучука марки БК-1675Н. Ударно-абразивную износостойкость СКМ рассматривали в соответствии с ГОСТ 23.207–79 на специальной установке. В качестве абразивного материала была взята смесь оксида кремния и алюминия. Изучение микроструктуры поверхности СКМ, химического и фазового состава абразивного порошка проводили на оборудовании ЦКП «Нанотехнологии» ЮРГПУ (НПИ). Адгезионную прочность межслойных границ СКМ исследовали на разработанной для этой цели установке.

Результаты исследования. В результате исследований СКМ на ударно-абразивный износ выявлено, что их износостойкость в несколько раз выше, чем у сталей, используемых для изготовления деталей, устойчивых к воздействию абразивных частиц. Выявлено, что в процессе изнашивания твердые частицы оксидов алюминия и кремния активно внедряются в поверхность СКМ, увеличивая интенсивность износа, тогда как менее твердые частицы алюминатов магния и кальция при ударе разрушаются и закрепляются в образовавшихся дефектах на поверхности СКМ, незначительно снижая интенсивность износа. Установлено, что при соединении слоев СКМ методом горячей вулканизации под давлением и концентрации меди 25–30 % в спеченной стали П40Х адгезионная прочность повышается до 0,93 МПа.

Обсуждение и заключение. Разработанные СКМ позволяют не только повысить абразивную и ударноабразивную износостойкость, но и в качестве износостойкого слоя использовать более дешевые марки стали. Предложенный способ соединения слоев СКМ из спеченных сталей исключает необходимость в дополнительной механической обработке поверхности и в использовании специальных клеящих составов. Такие СКМ могут использоваться в узлах деталей машин и механизмов, которые эксплуатируют в условиях абразивного и ударно-абразивного износа.