ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Введение. В связи с постоянно растущей потребностью в литийионных аккумуляторах (ЛИА) и увеличением количества уже используемых накопительных устройств актуальной темой на сегодняшний день является создание экологичного, безопасного и дешевого способа их утилизации. Жизненный цикл литийионных аккумуляторов меньше, чем оборудования, где они применяются, поэтому возрастает риск образования большого количества отходов, которые могут привести к серьезным проблемам с утилизацией и пагубному воздействию на окружающую среду. В то же время отработанные литийионные аккумуляторы можно использовать вторично, извлекая из них ценные компоненты для возвращения в производственный цикл. В связи с этим целью данной работы является исследование методов утилизации литийионных аккумуляторов и анализ предложенного авторами способа их утилизации с извлечением ценных компонентов (Li2CO3) при внедрении принципов экономики замкнутого цикла в производство.

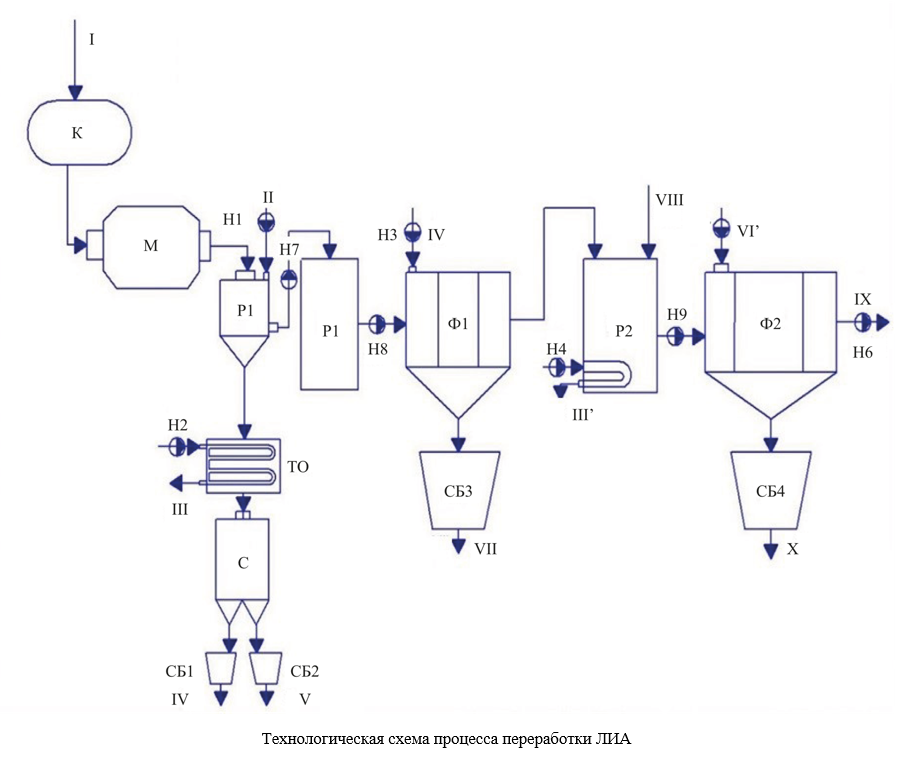

Материалы и методы. Авторами использовались методы систематизации научной литературы по проблематике утилизации литийионных аккумуляторов. Для выбора наиболее перспективного из них была использована программа Mpr_Dipl. В ней заложены прямые методы принятия решений, метод парных сравнений и метод взвешенной суммы. Разработка технологической схемы процесса переработки ЛИА проводилась в программе «КОМПАС-3D».

Результаты исследования. В результате анализа были выделены достоинства и недостатки каждого метода утилизации литийионных аккумуляторов, а также выбран гидрохимический способ с использованием методики решения задач с многокритериальным выбором. Предложена технологическая схема процесса переработки литийионных аккумуляторов с извлечением карбоната лития, состоящая из пяти стадий: измельчение, разделение, фильтрация, осаждение и вылавливание влажного осадка Li2CO3. Рассчитан материальный баланс разработанного способа утилизации.

Обсуждение и заключение. Разработанная авторами система утилизации обеспечивает безопасную переработку отработавших литийионных аккумуляторов при минимальном негативном воздействии на окружающую среду и максимальном выделении ценных компонентов. Результаты исследования могут быть использованы для модернизации процесса утилизации литийионных аккумуляторов с целью извлечения дополнительной прибыли от продажи карбоната лития.

Введение. В современном мире, где темпы урбанизации неуклонно растут, экологическая безопасность выступает в качестве критического аспекта городского планирования и управления. Эксплуатация метрополитенов, будучи важной частью городской инфраструктуры, вносит свой вклад в мобильность населения, но также может стать источником значительных экологических проблем. Данная тема исследована в трудах таких ученых, как Е.Ю. Куликова, Д.С. Конюхов, Е.В. Потапова, С.В. Баловцев, Д.Ю. Чунюк и др. Однако в их работах практически не учитывается тот факт, что одной из основных угроз экологической безопасности является ухудшение состояния тоннельной обделки под воздействием гидрогеологических процессов, которые не только усиливают риск аварийных ситуаций, но и повышают вероятность негативного воздействия на подземные воды и окружающую среду в целом. Поэтому исследование характера развития дефектов в тоннельных обделках и их динамики представляет научно-практический интерес и является целью данной работы. Для реализации поставленной цели необходимо проанализировать связи между состоянием тоннельной обделки и экологической безопасностью, основываясь на данных о дефектах конструкций тоннелей метрополитена и их влиянии на окружающую среду.

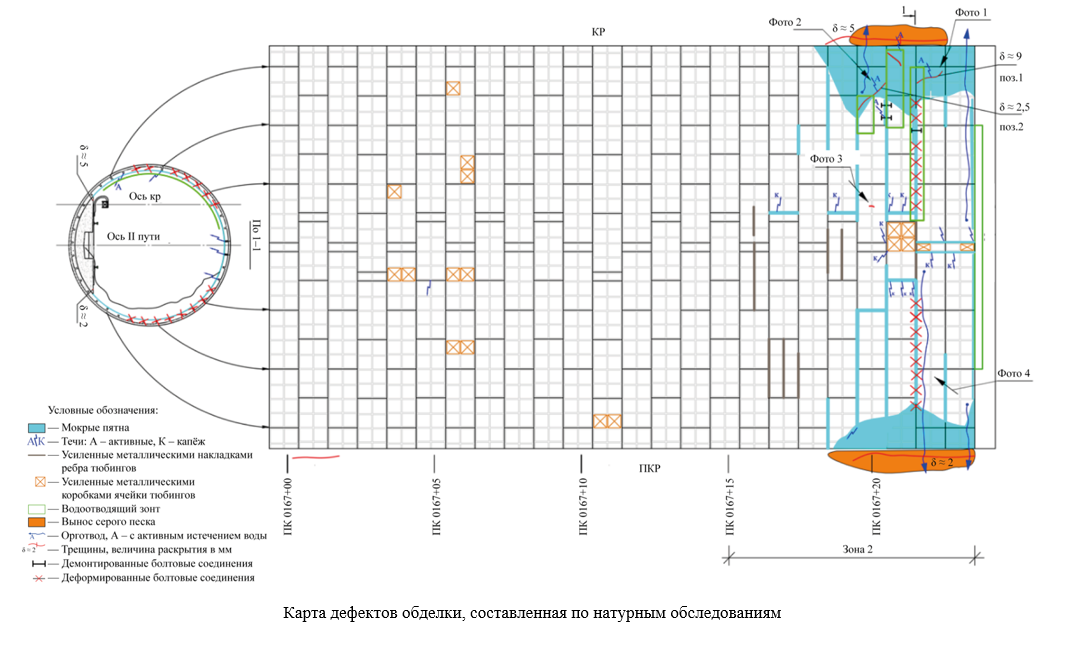

Материалы и методы. Материалами для данного исследования послужили дефектные участки обделки перегонных тоннелей некоторых линий Московского метрополитена. Проведены натурные исследования состояния обделки и геодезическая съемка туннеля, которые продемонстрировали значительные изменения показателей, по сравнению с нормативными, в результате взаимодействия техногенной среды с окружающей природой. При проведении исследования использованы также методы сейсмоакустического обследования обделки тоннеля с помощью ударного возбуждения.

Результаты исследования. Получены данные о зависимости развития дефектов от изменения уровня грунтовых вод. Дефекты тоннельной обделки способствуют утечке химически активных веществ в грунт и подземные воды, что угрожает биоразнообразию и снижает качество воды, используемой населением.

Обсуждение и заключение. Проведенные натурные изыскания показали, что дефекты тоннельной обделки, такие как трещины, выщелачивание бетона и нарушение гидроизоляции, оказывают прямое влияние на экологическую безопасность. Таким образом, поддержание целостности тоннельной обделки является ключевым элементом обеспечения экологической безопасности в городских условиях. Результаты проведенных исследований будут служить фундаментом для разработки комплексных предложений по улучшению методов мониторинга и обеспечения структурной целостности тоннельных конструкций

МАШИНОСТРОЕНИЕ

Введение. Перед ремонтом или реконструкцией стальных сооружений необходимо получить информацию о прочностных возможностях металла. Расчетные сроки службы металлоконструкций составляют десятки лет, при этом известно, что механические характеристики исходного металла за это время претерпевают изменения. Кроме того, многие объекты работают с превышением этих сроков. Как отмечают некоторые исследователи, проблема получения таких характеристик связана с тем, что, во-первых, в большинстве случаев вырезание образцов из действующих конструкций невозможно, во-вторых, применение неразрушающих методов контроля должно обеспечить достаточную точность оценки, в-третьих, неразрушающий контроль из-за конструктивных особенностей объекта физически возможен не в любой точке, в-четвертых, обследовательские работы эксплуатируемой конструкции весьма трудоёмки, дороги и требуют снижения как объёмов, так и стоимости, в-пятых, при оценке механических характеристик исследуемого металла необходимо применение подхода, позволяющего обеспечить точность результатов с минимизацией объёмов работ за счет использования ранее полученной информации о характеристиках металла подобной конструкции. Вследствие изложенного возникает задача разработки методики, объединяющей методы неразрушающего контроля и учета априорной информации.

При неразрушающем контроле конструкций на практике применяются методы качественной оценки состояния металла или сварных соединений, такие как ультразвуковой, магнитный, радиационный и др. Также имеют место количественные методы оценки механических характеристик, например, с помощью переносных твердомеров. Однако приборное обеспечение большинства методов оценки прочностных характеристик (предела текучести, временного сопротивления разрыву) громоздко или ограничено лишь лабораторными рамками.

Методы уточнения экспериментальной информации на основе использования априорных данных специалистами условно разделены на три группы:

− по приоритету весов априорной и опытной информации;

− экстраполирование прошлых данных на будущие периоды;

− основанных на байесовских процедурах.

В статье описан метод неразрушающего контроля прочности на основе индентирования, разработанный при участии автора и многократно апробированный в реальных обследованиях. Цель данной статьи заключается в обосновании предложенной автором методики минимизации объема необходимой выборки при обследовательских работах, основанной на объединении методов неразрушающего контроля и байесовского учета доопытной информации.

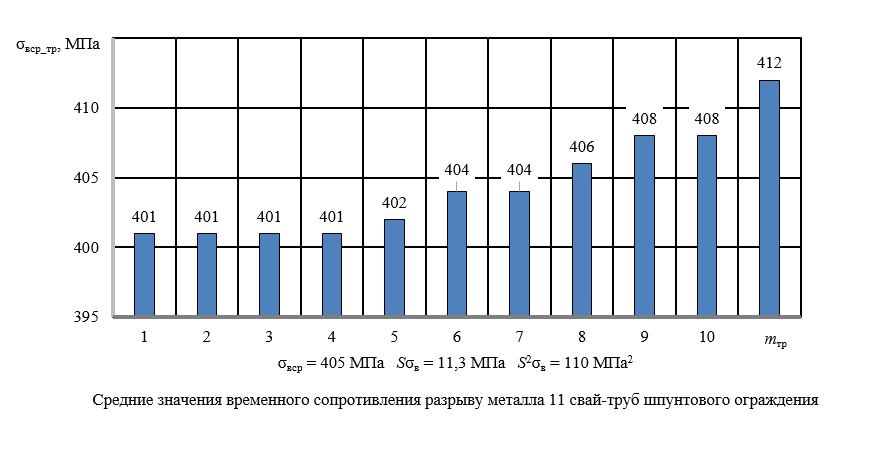

Материалы и методы. План исследования включал в себя анализ доопытной информации о механических характеристиках металлов и разработку алгоритма минимизации объема выборки объектов контроля. Перед измерением металл конструкций зачищался ручной шлифовальной машиной. Использовался метод неразрушающего контроля оценки механических характеристик по параметрам ударного внедрения индентора в исследуемую поверхность. Для минимизации объема работ применялся байесовский подход к сокращению дисперсии апостериорных значений за счет использования доопытной информации о механических характеристиках подобных сталей. Исследовался материал Ст3 класса прочности КП 245 с пределом текучести 245 МПа и временным сопротивлением разрыву 412 МПА, по характеристикам которого на ранее исследованной аналогичной металлоконструкции имелась доопытная информация.

Результаты исследования. Реализован метод неразрушающего контроля прочности металла трубной конструкции. При этом использована априорная информация, полученная при предыдущих обследовательских работах аналогичного материала. На основе байесовского подхода объединена опытная и доопытная информация, в частности, о значениях временного сопротивления разрыву. Предложена методика оценки минимально необходимого объема выборки обследуемых элементов конструкции при условии минимального риска от ошибки оценивания. В результате расчетов установлено, что применение такой методики возможно при объёме выборки в количестве двух-трех элементов.

Обсуждение и заключение. Предложенная методика явилась следствием анализа результатов более 20 проведённых обследовательских работ по оценке прочностных возможностей действующих металлических конструкций. На основе примененного метода неразрушающего контроля одномоментно определялись предел текучести, временное сопротивление разрыву, относительное удлинение и твердость. В статье приведены данные для значений временного сопротивления разрыву. Следует отметить, что даже при условии длительности одного измерения в 20–30 сек. в некоторых случаях на обследование крупных сооружений (например, мостов) требовалось значительное время, иногда измеряемое неделями. Выполненный расчет по предложенной методике, объединившей опытную и доопытную информацию об одной из прочностных характеристик стали, временном сопротивлении разрыву, показал высокую эффективность применения такого подхода и возможность дальнейшего его применения при обследовательских работах

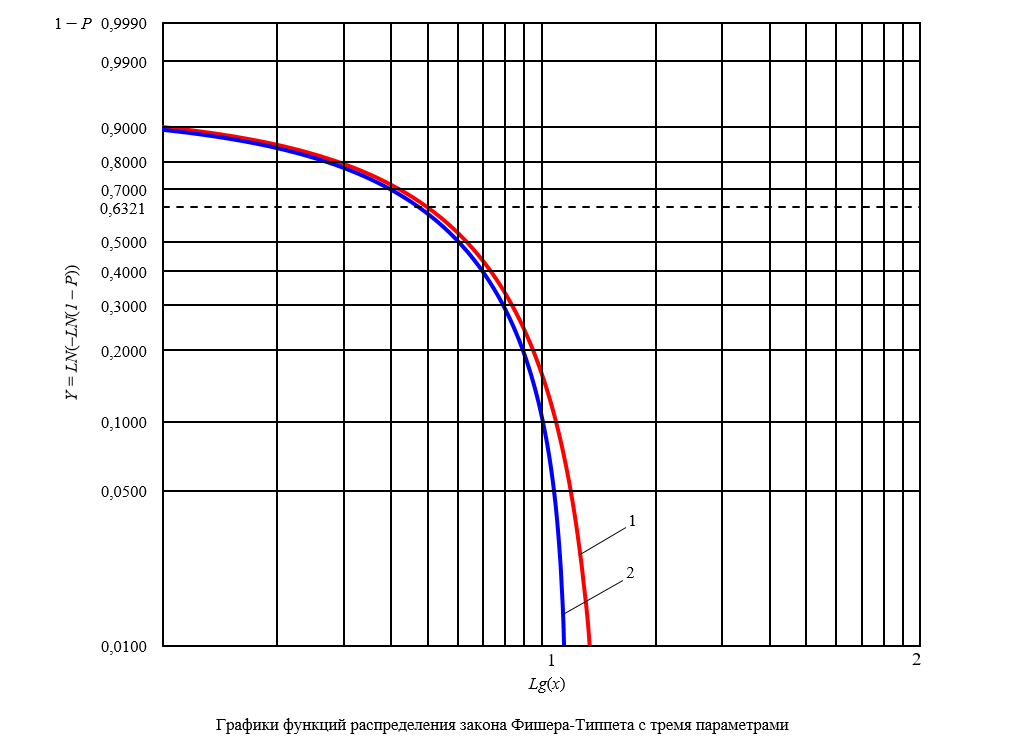

Введение. Статистические данные служат основой для оценки показателей надежности машиностроительных конструкций. Неполнота таких данных или неточность при моделировании случайных величин могут стать причиной завышенной оценки при определении показателей надежности. На практике для моделирования случайных величин, характеризующих несущую способность, нагруженность, ресурс машиностроительных конструкций, обычно применяют законы с бесконечно убывающими или возрастающими функциями распределения экспоненциального семейства. Для повышения точности при моделировании случайных величин часто используют усеченные формы законов распределения, которые позволяют рассматривать случайную величину в заданном интервале, исключая тем самым область невозможных значений. В ряде работ для моделирования случайных величин, характеризующих нагруженность машиностроительных конструкций, предлагается использовать закон Фишера-Типпета с тремя параметрами. Преимуществом данного закона является параметр, ограничивающий область определения рассматриваемой случайной величины справа, но при этом левая часть фунции распределения бесконечно убывает, что не совсем корректно для характеристик нагруженности. Поэтому для повышения точности моледирования случайных величин, характеризующих нагруженность, законом Фишера-Типпета целесообразно иметь ограничение слева. В настоящий момент в научной литературе не представлено описание усеченных форм для закона распределения. Поэтому в предлагаемой статье будут рассмотрены обоснование и получение усеченной формы закона Фишера-Типпета с тремя параметрами и последующее использование ее в расчетных методиках. В связи с этим цель автора — получение левосторонней усеченной формы закона Фишера-Типпета с тремя параметрами для моделирования случайных величин в заданном интервале.

Материалы и методы. В статье подробно описана история получения, представлено описание и отличительные особенности закона Фишера-Типпета с тремя параметрами, а также обоснована необходимость получения его усеченной формы.

Результаты исследования. В результате исследования обоснована и получена усеченная форма закона Фишера-Типпета с тремя параметрами в дифференциальном и интегральном виде. Представлены результаты вычислений и графики функций, подтверждающие нормировку случайной величины в заданном интервале.

Обсуждение и заключение. Сделан вывод о преимуществах и недостатках усеченной формы закона Фишера-Типпета. Определена возможность практического применения усеченного закона при схематизации случайных процессов нагружения, возникающих в условиях эксплуатации или испытаний элементов машин и конструкций для оценки усталостной долговечности и определения характеристик сопротивления усталости. Направление дальнейших исследований связывается с практическим применением усеченной формы, в частности с необходимостью разработки методики для оценки параметров усеченного закона и проверки согласия предложенной модели

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ, МЕТАЛЛУРГИЯ

Введение. Одной из актуальных проблем современного материаловедения является повышение надежности и долговечности инструмента и деталей машин. Для ее решения целесообразно создание высокотвердых покрытий с повышенными эксплуатационными характеристиками. Как правило, для этого используется высокоэнергетическое воздействие на материал. Однако оно требует использования сложного и дорогостоящего оборудования и не получило широкого распространения. Поэтому в настоящее время проблема создания таких покрытий остается актуальной. Эффективным и недорогим методом создания таких покрытий на стальных изделиях является микродуговое поверхностное легирование из обмазки, предварительно наносимой на поверхность упрочняемых изделий. Целью работы являлась оценка возможности создания таких покрытий с помощью диффузионного молибденирования с использованием молибдата аммония в качестве источника диффузанта.

Материалы и методы. Для достижения цели исследования использовали термодинамический анализ химических реакций, протекание которых возможно в температурном диапазоне процесса микродугового нагрева. Для каждой реакции рассчитывали изменение стандартной энергии Гиббса, что позволило определить возможность и диапазон их протекания. Экспериментальное исследование процесса микродугового молибденирования с использованием молибдата аммония выполнено с использованием лабораторной установки на образцах из стали 20; поверхностная плотность тока составляла 0,53 А/см2; продолжительность процесса — 6 минут.

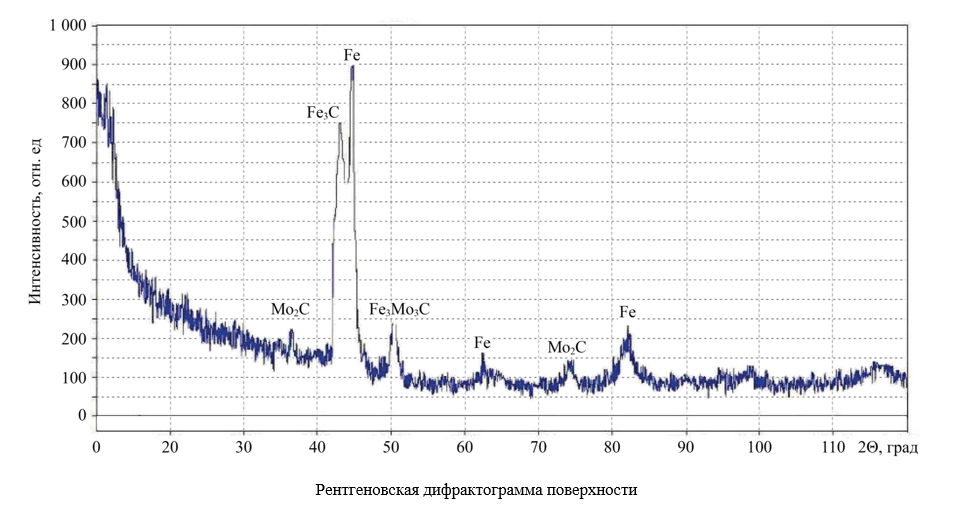

Результаты исследования. Рассчитаны зависимости изменения свободной энергии Гиббса для химических реакций, протекание которых возможно при термическом разложении молибдата аммония. Экспериментально установлено формирование молибденированного покрытия и определена концентрация молибдена в диффузионном слое. На поверхности образцов обнаружены карбиды Mo2C и Fe3Mo3C. Определена зависимость глубины покрытия от содержания диффузанта в обмазке и от ее толщины.

Обсуждение и заключение. Анализ полученных уравнений показал возможность образования атомарного молибдена прямым восстановлением или через промежуточное образование диоксида. Результаты экспериментальных исследований подтвердили образование диффузионного покрытия на стали после микродугового насыщения молибденом. Глубина такого покрытия зависит от содержания диффузанта в обмазке и от ее толщины. Полученные результаты могут быть использованы при разработке технологических процессов микродугового молибденирования стальных изделий

Введение. После закалки в изделии имеются остаточные напряжения: структурные и тепловые. Величина суммарных напряжений в готовой детали определяет её трещиностойкость под действием эксплуатационных нагрузок. Закалка в постоянном магнитном поле оказывает влияние на процесс зарождения мартенсита, кинетику мартенситного превращения, а также процессы распада мартенсита. В настоящее время отсутствуют данные о том, как указанные изменения в структуре влияют на эпюру напряжений в термически обработанном изделии. Цель работы — исследование влияния постоянного магнитного поля при закалке железоуглеродистых сплавов на распределение напряжений по сечению деталей.

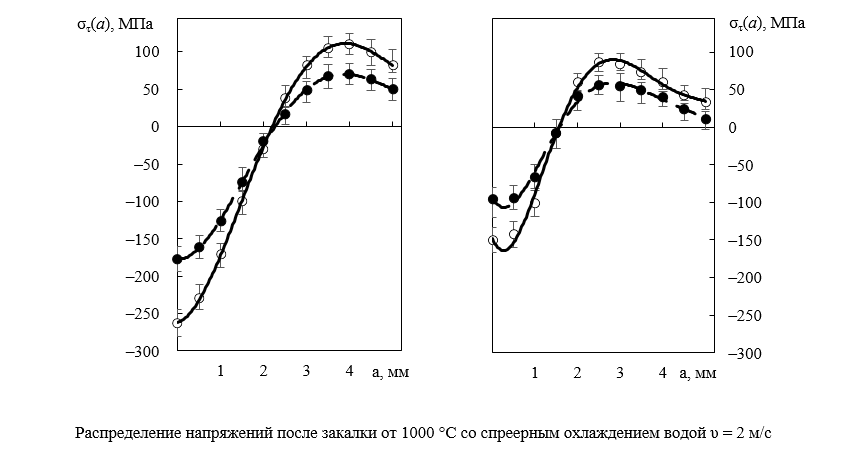

Материалы и методы. Исследования проводили на образцах технического железа, стали 45 и ферритного ковкого чугуна. Применялись цилиндрические образцы диаметром 16 мм и кольцевые образцы с наружным диаметром 20 и 55 мм. Образцы нагревали в электропечи или индукционным нагревом токами высокой частоты от лампового генератора ЛЗ-13. Закалку проводили в воде или минеральном масле. Постоянное магнитное поле напряжённостью от 768 до 1600 кА/м при закалке создавалось в зазоре электромагнита ФЛ-1. Определение остаточных напряжений осуществлялось по оригинальной методике В.А. Блиновского, основанной на измерении деформации изгиба в полых телах вращения.

Результаты исследования. Получено изменение температуры на поверхности, в сердцевине и перепад температур по сечению цилиндрического образца при охлаждении в воде без поля и в магнитном поле. Изучено распределение напряжений по сечению после закалки в поле и без поля технического железа в спокойной воде. Исследовано распределение напряжений по сечению после закалки в поле и без поля в спокойной воде, а также при спреерном охлаждении с различной скоростью стали 45 и ферритного ковкого чугуна.

Обсуждение и заключение. Полученные расчетные и экспериментальные данные позволили оценить возможные изменения под действием магнитного поля эпюр остаточных напряжений после завалки с объемным и поверхностным нагревом. Исследование кинетики охлаждения в воде под действием магнитного поля показало, что перепад температуры по сечению оставался практически неизменным, но наблюдалось снижение охлаждающей способности воды, что способствовало снижению уровня тепловых напряжений. Закалка в магнитном поле способствовала снижению остаточных напряжений в железоуглеродистых сплавах. Изменение распределения суммарных остаточных напряжений при магнитном отпуске обусловлено изменением их структурной составляющей. Магнитное поле оказывает влияние на распределение структурных, тепловых и суммарных остаточных напряжений. Причиной наблюдаемых эффектов является изменение под действием магнитного поля структурного состояния стали и чугуна и охлаждающей способности закалочных жидкостей на водной основе. Снижение уровня остаточных напряжений при термической обработке в магнитном поле уменьшает вероятность хрупкого разрушения и трещинообразования, приводит к снижению деформаций и коробления закаленных сталей, создает благоприятные условия для работы деталей в условиях знакопеременных нагрузок и абразивного трения.

Введение. При проведении импульсной лазерной обработки и модифицирования поверхности цветных сплавов и покрытий на их основе возникает ряд до сих пор не решенных проблем. В частности, не увязаны экстремальные термодеформационные условия лазерной обработки с особенностями структурообразования и формирования свойств в облученных композициях «покрытие – медная подложка». Недостаточно аргументированно обоснован и доказательно проведен металлофизический анализ возможности и причин повышения прочности сцепления покрытий с металлической (медной) подложкой при высокоскоростной лазерной обработке. Для обоснованного выбора технологических параметров режима поверхностного упрочнения изделий из цветных сплавов, а также для получения на их поверхности качественных работоспособных композиционных слоев требуется решение приведенных выше вопросов и задач. Целью данной статьи явилось определение возможности и условий повышения прочности сцепления хромового покрытия с медной подложкой при лазерном облучении композиции.

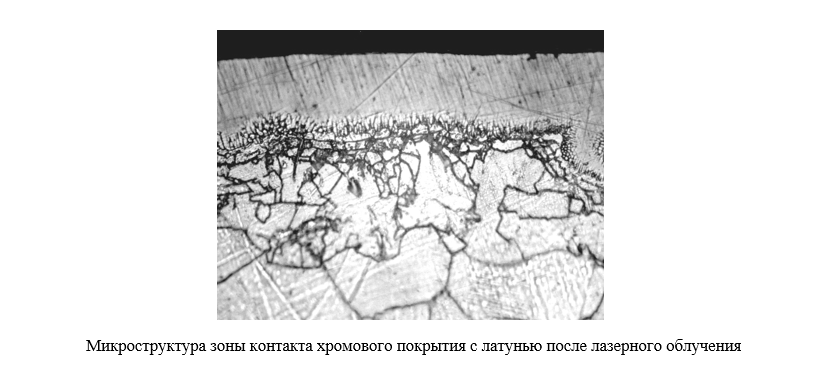

Материалы и методы. Металлофизические исследования в работе проводились на образцах цветных сплавов системы Cu–Zn с хромовым электрохимическим покрытием толщиной 20 мкм. Композиция «медная подложка — хромовое покрытие» облучалась на установке «Квант-16» с плотностью мощности излучения 70–250 МВт/м2. В работе использовались металлографический структурный анализ, сканирующая зондовая микроскопия, дюрометрические исследования.

Результаты исследования. Расчетным путем установлено, что возникающие в лазернооблученных композициях «хромовое покрытие – медная подложка» динамические и термические напряжения составляют около 320 МПа. Металлофизическими исследованиями обнаружено, что в экстремальных термодеформационных условиях лазерной обработки на границе покрытия с медной основой проявляется эффект контактного плавления. В поверхностных облученных слоях медного сплава Л62 обнаружен эффект динамической рекристаллизации. Это выражается в формировании на поверхности сплава с исходным размером зерна 25 мкм мелких зерен размером 4,5–5,0 мкм.

Обсуждение и заключение. Установлено, что прочность сцепления хромового покрытия с подложкой из медных сплавов повышает лазерное облучение с плотностью мощности излучения 150 МВт/м2. Это происходит за счет формирования в зоне контакта переходной области глубиной 2–4 мкм со структурой, состоящей из участков взаимно нерастворимых твердых растворов на основе хрома и меди. На основании анализа диаграммы состояния «медь — хром» и модели температурного поля при лазерном облучении хромового покрытия высказано предположение о протекании в переходной зоне от покрытия к медной подложке контактного плавления. Показано, что инициирующее влияние на наблюдаемые процессы структурообразования в зонах лазерного облучения оказывают термострикционные напряжения, расчетные количественные значения которых составили около 320 МПа. Установлено, что такой уровень возникающих в медных сплавах при лазерном облучении напряжений достаточен для пластической деформации и динамической рекристаллизации металла и способствует формированию мелкозернистой структуры (4,5–5,0 мкм) при исходном размере зерен 25 мкм. Анализ результатов исследований облученных композиций «покрытие – медная подложка» позволил сделать вывод, что они расширяют технологические возможности лазерного метода упрочнения материалов и позволяют гарантированно обеспечивать высокую работоспособность облученных изделий с покрытиями