Перейти к:

Влияние магнитного поля на особенности поведения трещин в стали после термической обработки на высокопрочное состояние

https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-3-242-249

EDN: OIJHCO

Аннотация

Введение. Усталостное разрушение происходит при напряжениях ниже предела прочности, характеризуясь внезапностью и катастрофическими последствиями. Статистические данные свидетельствуют о том, что разрушение при циклическом нагружении является одним из наиболее распространённых видов повреждений материалов, а их работоспособность во многом определяется сопротивлением росту трещин. Кроме уже известных методов достижения высокопрочного состояния, предлагается использовать термическую обработку в магнитном поле (ТОМП). Тем не менее, механизмы изменения поведения трещин после такой обработки и факторы, влияющие на трещиностойкость, всё ещё недостаточно изучены. В связи с этим поставлена цель оценить влияние структуры после ТОМП на кинетические особенности роста усталостных трещин и эффективность образуемых в процессе ТОМП структурных барьеров, препятствующих разрушению стали.

Материалы и методы. Кинетику развития усталостной трещины исследовали при циклических испытаниях призматических образцов на оригинальной установке со специальным стабилизатором амплитуды колебаний. Возникновение и последующее развитие трещины регистрировали методом электропотенциалов. Исследования проводили на сталях, термически обработанных на высокопрочное состояние: сталь 18Х2Н4ВА после закалки на воздухе со структурой мартенсита и сталь 30ХГСА после изотермической закалки при 380 °С на структуру нижнего бейнита. Магнитное поле напряженностью 1,6 МА/м получали в магнитном зазоре электромагнита ФЛ–1.

Результаты исследования. Установлено, что термическая обработка сталей 30XΓCA и 18X2H4BA в магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м приводит к заметному снижению скорости распространения усталостных трещин. Отмечено повышение пороговых значений напряжений для расслоения магистральной трещины по отрывному механизму, что свидетельствует о повышении долговечности. При анализе траекторий трещин был выявлен рост показателей их ветвления — увеличение стандартного отклонения углов наклона трещин, а также уменьшение интервала корреляции наклона изгибов трещины относительно среднего положения на 0,5 мкм. Эти изменения обусловлены влиянием магнитного поля на микроструктуру мартенсита, формированием большего числа эффективных барьеров на пути движения трещин, что в итоге сказывается на устойчивости к усталостному разрушению сталей и их механических свойствах.

Обсуждение. Анализ полученных результатов на основе современных теорий прочности и разрушения показал, что механизм вязкого разрушения, который характерен для исследуемых сталей, работает путём зарождения, роста и коалесценции пор. Под действием нормальных напряжений на поверхности микропор оседают вакансии и в результате этого пора постепенно трансформируется в трещину. Наблюдения за трещинами в фольгах показали, что изменение траектории трещины не зависит от вида термической обработки и является случайным процессом.

Заключение. Статистическая обработка опытных данных, полученных в этой работе, позволяет сделать вывод, что после ТОМП формируется структура, обеспечивающая увеличение микроизвилистости трещины с повышенной крутизной изгибов траектории из-за часто встречающихся структурных барьеров. Выявленные особенности поведения трещин положительно характеризуют ТОМП как практический способ создания высокопрочного состояния сталей, применимый для широкого ассортимента марок и не требующий кардинальных изменений в технологии их термической обработки. Повышение трещиностойкости сталей способствует улучшению безопасности различных устройств и техногенных систем, а также снижению их себестоимости и затрат на обслуживание.

Для цитирования:

Пустовойт В.Н., Долгачев Ю.В. Влияние магнитного поля на особенности поведения трещин в стали после термической обработки на высокопрочное состояние. Безопасность техногенных и природных систем. 2025;9(3):242-249. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-3-242-249. EDN: OIJHCO

For citation:

Pustovoit V.N., Dolgachev Yu.V. Influence of the Magnetic Field on the Behavior of Cracks in Steel after Heat Treatment to a High-Strength State. Safety of Technogenic and Natural Systems. 2025;9(3):242-249. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-3-242-249. EDN: OIJHCO

Введение. Разрушение при циклическом нагружении является одним из распространённых видов повреждений материалов, а работоспособность этих материалов во многом определяется их сопротивлением росту трещин. Проблема заключается в том, что циклические нагрузки могут привести к усталостному разрушению при напряжениях, которые ниже предела прочности. Хотя рост усталостной трещины происходит постепенно, само разрушение может произойти внезапно, что приводит к катастрофическим последствиям. Существует обширная статистика [1] случаев железнодорожных и авиакатастроф, обрушений мостов и техногенных аварий, обусловленных развитием подобных дефектов. По данным ASM International [2], в машиностроении до 90 % отказов механизмов связано с усталостью, а в нефтегазовой отрасли усталостные трещины в трубопроводах и буровых установках ежегодно приводят к миллиардным убыткам. В связи с этим внедряются методы неразрушающего контроля дефектов, затраты на которые в аэрокосмической отрасли могут составлять до 30 % от стоимости обслуживания. Для безопасной и длительной эксплуатации деталей машин и приборов актуально получение их высокопрочного состояния с повышенной трещиностойкостью.

Известные способы достижения высокопрочного состояния [1][2] заключаются в сочетании определенного состава легированной стали с режимами термической обработки, минимизации неметаллических включений, создании гетерогенной микроструктуры и использовании методов поверхностного упрочнения. Ранее авторами была предложена технология термической обработки в магнитном поле (ТОМП) [3], позволяющая при определённых режимах достигать высокопрочного состояния в сталях. Особенностью предлагаемой технологии является увеличение прочностных показателей без снижения вязкости. При этом широко используемые марки легированных сталей подвергаются практически традиционным режимам термической обработки, но с наложением энергии постоянного магнитного поля.

Существующие способы повышения трещиностойкости [1][2] оперируют следующими механизмами: увеличением зоны пластической деформации у вершины трещины; ветвлением траектории трещины (увеличением её пути); созданием сжимающих напряжений для замедления роста трещины; локальным упрочнением на пути движения трещины; уменьшением количества и размеров концентраторов напряжений; созданием микроструктурных барьеров. Однако сведений о поведении трещин в сталях, обработанных по режимам с наложением постоянного магнитного поля, в настоящее время недостаточно. В связи с этим в настоящей работе поставлена цель оценить изменения в трещиностойкости и кинетике развития трещин после ТОМП.

Материалы и методы. Особенности развития трещин во времени изучались с помощью установки, которая создает циклические колебания стабилизированной амплитуды, устройство которой описано в работе [4]. Метод электропотенциалов [5][6] позволял фиксировать момент зарождения и этапы развития усталостных трещин. Полученные таким образом данные впоследствии переводились в реальные значения с помощью диаграммы калибровки при известных данных о длине трещины и размерах образца призматической формы.

Результаты исследования представлены в виде зависимостей с осями dl/dN – lg∆K [2][7], характеризующими развитие усталостного разрушения. Величина отношения dl/dN определяет экспоненциальную скорость распространения трещины за определённое число циклов нагрузки. Параметр ∆K демонстрирует диапазон изменения коэффициента интенсивности напряжений (КИН) при циклических нагрузках и вычисляется как разность между наибольшим и наименьшим значениями КИН:

(1)

(1)

Значения  вычислялись через максимальные напряжения (σ), возникающие при циклическом изгибе призматического образца с трещиной длиной l, по формуле:

вычислялись через максимальные напряжения (σ), возникающие при циклическом изгибе призматического образца с трещиной длиной l, по формуле:

(2)

(2)

Исследования проводили на призматических образцах из сталей 18Х2Н4ВA, 30ХГСА которые были термообработаны (18Х2Н4ВA — воздушная закалка на мартенсит; 30ХГСА — изотермическая закалка при 380 °С на нижний бейнит) на высокопрочное состояние. Магнитное поле напряженностью 1,6 МА/м получали магнитном зазоре электромагнита ФЛ – 1.

При изучении тонкой структуры применялся просвечивающий электронный микроскоп ЭММА – 4 и растровый электронный микроскоп (РЭМ) ZEISS CrossBeam 340.

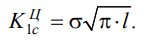

Результаты исследования. Рис. 1 иллюстрирует зависимость длины усталостной трещины от числа циклов испытания после различной обработки для исследуемых сталей.

Рис. 1. Зависимость роста усталостной трещины от числа циклов знакопеременного изгиба сталей: а — 30XΓCA; б — 18X2H4BA; сплошная линия — обработка без поля; точечная линия — в магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м

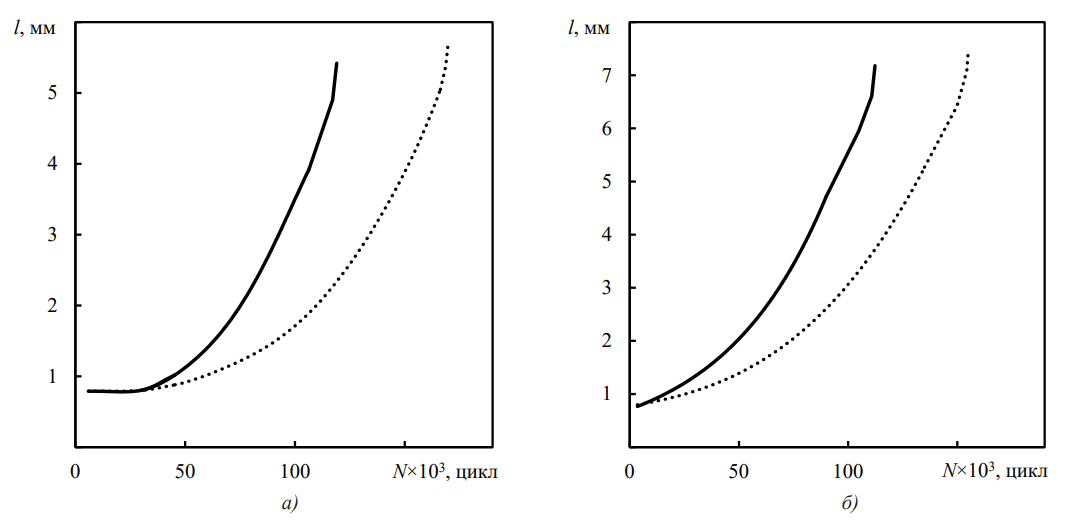

Диаграммы развития усталостных трещин во времени показаны на рис. 2, их внешний вид иллюстрирует три стадии развития трещины. На каждой из этих стадий трещина имеет определённую скорость распространения: 1-я — стадия медленного роста; 2-я — стабильного роста и 3-я — ускоренного или нестабильного роста [1]. Для каждой из стадий характерны свои особенности рельефа поверхности разрушения [2], которые хорошо обнаруживаются на изломе образцов после испытания на циклический изгиб.

Рис. 2. Кинетические диаграммы развития усталостной трещины в сталях: а — 30XΓCA; б — 18X2H4BA; сплошная линия — обработка без поля; точечная линия — в магнитном поле 1,6 МА/м

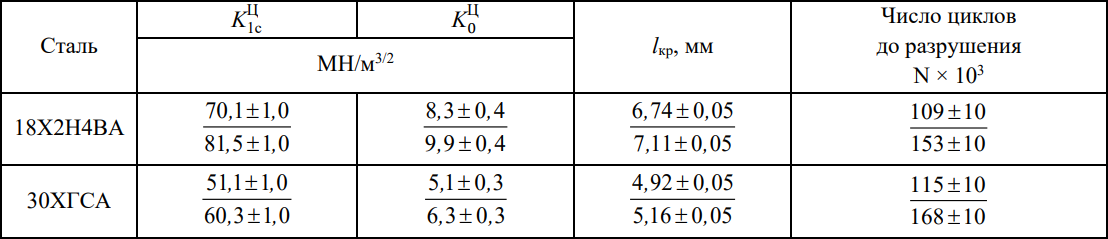

Видно (рис. 2), что после ТОМП значительно снижается скорость распространения трещины по сравнению с обработкой без поля, при этом диапазон значений КИН ∆K остается соизмеримым. Разрушение образца происходит при большей циклической длине трещины и большей величине, что показано в таблице 1. В числителе приведены данные для обработки без поля, а в знаменателе — в поле с напряженностью 1,6 МА/м. Доверительные интервалы указаны при доверительной вероятности P = 0,95 и числе измерений n = 5.

Таблица 1

Параметры, характеризующие вязкость при циклическом разрушении

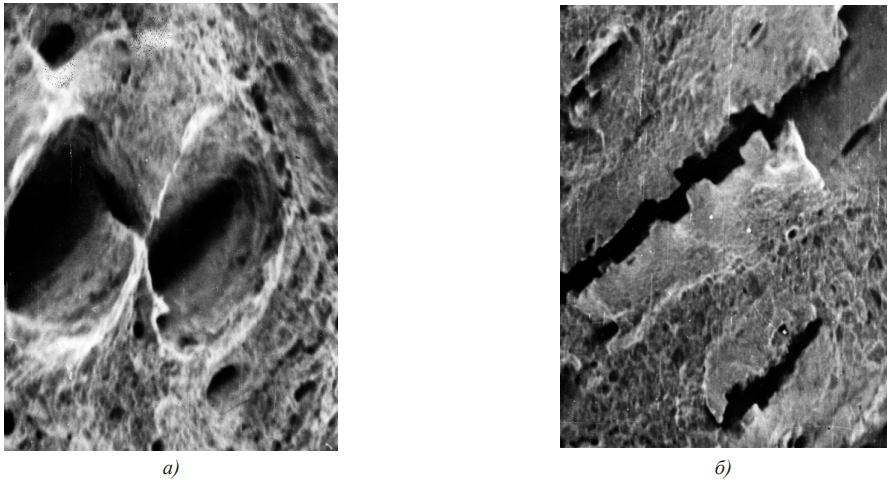

Рис. 3 а иллюстрирует механизм вязкого разрушения путём зарождения, роста и коалесценции пор, что характерно для сталей 18X2H4BA и 30XΓCA. Рис. 3 б показывает результат того, как под действием нормальных напряжений из пор образуется трещина.

Рис. 3. Механизм образования трещины в стали 30XΓCA (PЭM): а — излом с возникшими порами (× 1 200); б — трансформация пор в трещину (× 500)

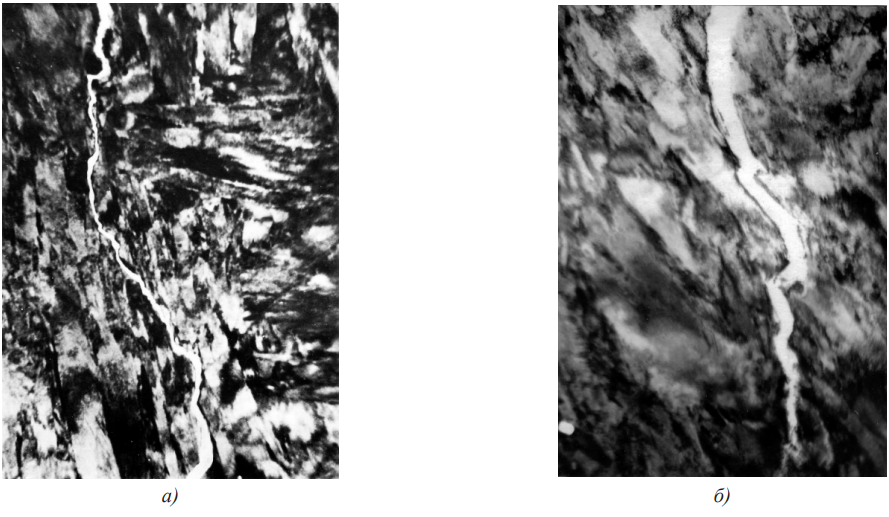

На рис. 4 продемонстрированы фрагменты трещин при режимах термической обработки в магнитном поле и без поля. Проводился анализ подобных данных для выявления зависимости изменения траектории трещины от вида термообработки.

Рис. 4. Трещина в фольге стали 30XΓCA после закалки в масле (× 10 000): а — в магнитном поле; б — без поля

Обсуждение. Данные на рис. 1 показывают, что в случае термообработки в магнитном поле кинетика распространения трещин проявляет более подавленный характер по сравнению с обработкой без поля, а последняя стадия разрушения наступает при большем количестве циклов испытания. Кинетические диаграммы развития усталостной трещины (рис. 2) также демонстрируют существенное снижение скорости развития трещины в условиях обработки в магнитном поле при сохранении интервала КИН ∆K. Существуют представления [8][9], что при циклических испытаниях целесообразнее характеризовать вязкость начальной (пороговой) величиной КИН, соответствующей началу расслоения магистральной трещины по отрывному механизму (с заданной степенью стеснения пластической деформации), а не максимальной величиной КИН, отвечающей предельному состоянию. Как видно из таблицы 1, после ТОМП значение величиной увеличивается. Обосновано можно ожидать повышения долговечности и работоспособности изделий машиностроения после проведения термообработки в магнитном поле [10][11], на что также указывают результаты предыдущих исследований о воздействии ТОМП на механические свойства [12][13].

В монографии [3] обобщены данные о том, что при обработке на высокопрочное состояние (структура мартенсита отпуска или нижнего бейнита [14][15]) влияние магнитного поля проявляется в существенной фрагментации структуры, повышении дисперсности отдельных кристаллов ферромагнитной α-фазы и их ансамблей (пакетов), увеличении удельной поверхности субграниц, препятствующих движению дислокаций в процессе нагружения. Локальное перенапряжение у вершины дислокационного скопления может релаксировать через образование зародыша трещины, развитие которой зависит от характера структуры стали. В зависимости от условий нагружения и исходного состояния мартенсита [16][17], рост микроскопической трещины может протекать по различным механизмам, определяющим вид поверхности излома. Следует отметить, что для рассматриваемых сталей 30XΓCA и 18X2H4BA вязкое разрушение происходит при появлении пор, их росте и объединении (рис. 3 а). Знакопеременные нагрузки приводят к усталостному разрушению путем образования большого количества избыточных вакансий (например, в результате междислокационных взаимодействий и скольжения с образованием порогов [2][18]), которые могут объединяться, образуя пору. Нормальные напряжения, действуя на поверхности зародышей пор, способствуют стоку вакансий, что приводит к трансформации пор в трещину (рис. 3 б).

Продвижение образовавшейся трещины зависит от наличия препятствий на её пути, что определяется особенностями имеющейся у материала структуры. В связи с этим с помощью электронной микроскопии исследовались параметры траектории распространения трещин в тонких фольгах, т.к. они очень зависимы от структуры [1]. Результаты анализа тонкой структуры позволяют сделать заключение, что использование технологии ТОМП не влияет на механизм изменения траектории трещины, т.е. смена траектории происходит случайным образом (рис. 4) при встрече с различными структурными элементами (карбидами, границами фаз и т.п.) и не зависит от способа термообработки.

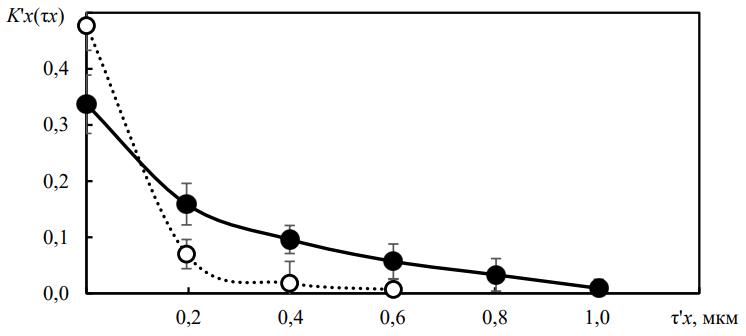

Оценить эффективность структурных барьеров, обусловленных ТОМП, на пути развития трещины позволяет анализ автокорреляционных функций (АКФ) [19][20] связывающих отклонение линии трещины от её среднего положения и 1-ую производную траектории её распространения (рис. 5), что характеризует угловые параметры изменения траектории распространения трещины в фольге. АКФ позволили оценить влияние ТОМП на статистические параметры трещин  — стандартное отклонение линии трещины;

— стандартное отклонение линии трещины;  — стандартный разброс тангенса угла наклона траектории (показатель извилистости);

— стандартный разброс тангенса угла наклона траектории (показатель извилистости);  — диапазоны взаимозависимости функций линейного разброса и тангенсов углов наклона соответственно (характеризуют увеличение длины трещины в результате воздействия однократно возникшего фактора). Статистические параметры трещин

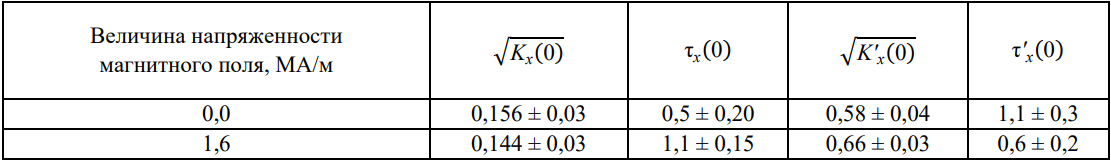

— диапазоны взаимозависимости функций линейного разброса и тангенсов углов наклона соответственно (характеризуют увеличение длины трещины в результате воздействия однократно возникшего фактора). Статистические параметры трещин  для стали 30XΓCA показаны в таблице 2, где приведены среднеквадратичные отклонения экспериментальных данных.

для стали 30XΓCA показаны в таблице 2, где приведены среднеквадратичные отклонения экспериментальных данных.

Рис. 5. Графики функций автокорреляции наклона изгибов линии трещины относительно среднего положения: сплошная линия — обработка без поля; точечная линия — обработка в магнитном поле напряженностью 1,6 МА/м

Таблица 2

Влияние режимов термообработки на параметры распространения трещины длиной l = 6 мкм

По данным в таблице 2 можно отметить, что ТОМП оказывает влияние на все приведённые статистические характеристики трещин. Стандартный разброс тангенса углов наклона участков линии трещины  после ТОМП увеличивается на 0,12, что отвечает увеличению среднего модуля наклона траектории трещины на ~6° (от 29 до 35°). При этом интервал корреляции

после ТОМП увеличивается на 0,12, что отвечает увеличению среднего модуля наклона траектории трещины на ~6° (от 29 до 35°). При этом интервал корреляции  снижается на 0,5 мкм.

снижается на 0,5 мкм.

Заключение. Основным результатом работы является установление изменений в кинетике развития усталостных трещин, а также выявление механизмов, обуславливающих повышенную трещиностойкость после ТОМП. На основе полученных данных можно сделать вывод, что технология термической обработки в магнитном поле способствует формированию структуры, обеспечивающей увеличение извилистости трещин: наблюдается увеличение крутизны изгиба траектории из-за большего числа эффективных барьеров (увеличение дисперсности мартенсита) на её пути. В этой связи можно заключить, что характер организации структуры при ТОМП имеет много общего с процессом высокотемпературной термомеханической обработки. Таким образом, в арсенале практических методов для создания высокопрочного состояния появляется новый, который применим для широкого ассортимента марок сталей и не требует кардинальных изменений в технологии их термической обработки. В свою очередь, повышение трещиностойкости сталей позволяет обеспечить большую безопасность различных устройств и техногенных систем, а также снизить их себестоимость и затраты на обслуживание.

Список литературы

1. Gdoutos EE. Fracture Mechanics: An Introduction. Springer Nature Switzerland AG; 2020. 477 p.

2. Yukitaka Murakami. Metal Fatigue: Effects of Small Defects and Nonmetallic Inclusions. Academic Press; 2019. 758 p.

3. Пустовойт В.Н., Долгачев Ю.В. Магнитная гетерогенность аустенита и превращения в сталях. Монография. Ростов-на-Дону: Донской государственный технический университет; 2021. 198 с.

4. Пустовойт В.Н., Гришин С.А., Дука В.В., Федосов В.В. Установка для исследования кинетики развития трещины при испытаниях на циклический изгиб. Заводская лаборатория. Диагностика материалов. 2020;86(7):59–64. https://doi.org/10.26896/1028-6861-2020-86-7-59-64

5. Si Y, Rouse JP, Hyde CJ. Potential Difference Methods for Measuring Crack Growth: A Review. International Journal of Fatigue. 2020;136:105624. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2020.105624

6. Tarnowski KM, Dean DW, Nikbin KM, Davies CM. Predicting the Influence of Strain on Crack Length Measurements Performed Using the Potential Drop Method. Engineering Fracture Mechanics. 2017;182:635–657. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.06.008

7. Zerbst U, Madia M, Vormwald M, Beier HTh. Fatigue Strength and Fracture Mechanics – A General Perspective. Engineering Fracture Mechanics. 2018;198:2–23. https://doi.org/10.1016/j.engfracmech.2017.04.030

8. Pineau A, McDowell DL, Busso EP, Antolovich SD. Failure of Metals II: Fatigue. Acta Materialia. 2016;107:484–507. https://doi.org/10.1016/j.actamat.2015.05.050

9. Tatsuo Sakai, Akiyoshi Nakagawa, Noriyasu Oguma, Yuki Nakamura, Akira Ueno, Shoichi Kikuchiet, et al. A review on fatigue fracture modes of structural metallic materials in very high cycle regime. International Journal of Fatigue. 2016;93(2):339–351. https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2016.05.029

10. Schastlivtsev VM, Kaletina YuV, Fokina EA, Mirzaev DA. Effect of External Actions and a Magnetic Field on Martensitic Transformation in Steels and Alloys. Metal Science and Heat Treatment. 2016;58:247–253. https://doi.org/10.1007/s11041-016-9997-4

11. Yan Wang, Zhiguo Xing, Yanfei Huang, Weiling Guo, Jiajie Kang, Haidou Wang, et al. Effect of Pulse Magnetic Field Treatment on the Hardness of 20Cr2Ni4A Steel. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2021;538:168248. https://doi.org/10.1016/j.jmmm.2021.168248

12. Пустовойт В.Н., Долгачев Ю.В. Структурное состояние мартенсита и остаточного аустенита в углеродистых сталях после закалки в магнитном поле. Металловедение и термическая обработка металлов. 2022;(12(810)):10–14. https://doi.org/10.30906/mitom.2022.12.10-14

13. Пустовойт В.Н., Долгачев Ю.Н. Формирование эпюры остаточных напряжений после закалки в магнитном поле. Безопасность техногенных и природных систем. 2024;8(4):54–61. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2024-8-4-54-61

14. Bhadeshia HKDH, Honeycombe RWK. Steels: Structure, Properties, and Design. Elsevier; 2024. 550 p.

15. Fultz B. Phase Transitions in Materials. Cambridge University Press; 2020. 604 p.

16. Jinliang Wang, Xiaohui Xi, Yong Li, Chenchong Wang, Wei Xu. New Insights on Nucleation and Transformation Process in Temperature-Induced Martensitic Transformation. Materials Characterization. 2019;151:267–272. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2019.03.023

17. Wang JL, Huang MH, Xi XH, Wang CC, Xu W. Characteristics of Nucleation and transformation sequence in Deformation-Induced Martensitic Transformation. Materials Characterization. 2020;163:110234. https://doi.org/10.1016/j.matchar.2020.110234

18. Anderson PM, Hirth JP, Lothe J. Theory of Dislocations. Cambridge University Press; 2017. 699 p.

19. Webster JG, Eren H (eds.). Measurement, Instrumentation, and Sensors Handbook: Two-Volume Set. CRC press; 2018. 3559 p.

20. Whitehouse DJ. Handbook of Surface Metrology. CRC press; 2023. 350 p.

Об авторах

В. Н. ПустовойтРоссия

Пустовойт Виктор Николаевич - доктор технических наук, профессор, профессор кафедры «Материаловедение и технологии металлов».

344003, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

Scopus ID 7006220091

Ю. В. Долгачев

Россия

Долгачев Юрий Вячиславович - доктор технических наук, доцент кафедры «Материаловедение и технология металлов».

344003, Ростов-на-Дону, пл. Гагарина, 1

Scopus ID 55151183800; ResearcherID B-2328-2016

Рецензия

Для цитирования:

Пустовойт В.Н., Долгачев Ю.В. Влияние магнитного поля на особенности поведения трещин в стали после термической обработки на высокопрочное состояние. Безопасность техногенных и природных систем. 2025;9(3):242-249. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-3-242-249. EDN: OIJHCO

For citation:

Pustovoit V.N., Dolgachev Yu.V. Influence of the Magnetic Field on the Behavior of Cracks in Steel after Heat Treatment to a High-Strength State. Safety of Technogenic and Natural Systems. 2025;9(3):242-249. https://doi.org/10.23947/2541-9129-2025-9-3-242-249. EDN: OIJHCO

JATS XML