ТЕХНОСФЕРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

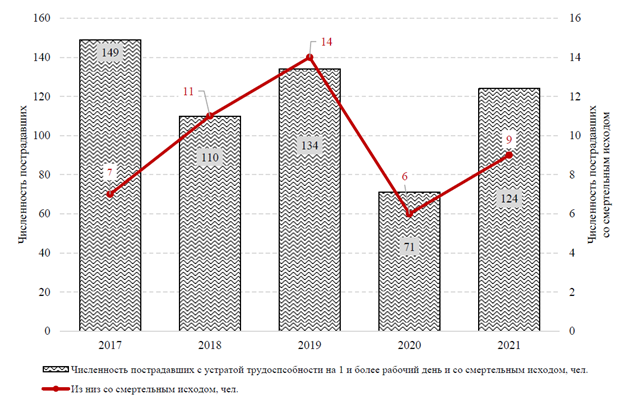

Введение. Одним из ресурсов здоровьесбережения работающего населения является совершенствование системы охраны труда и профилактики производственного травматизма (ПТ). Систематические научные исследования в этой области сохраняют актуальность, поскольку поясняют взаимосвязи причин и последствий ПТ в различных сферах экономической деятельности. В последние годы в Республике Крым (РК) не изучались структура и динамика ПТ, не сопоставлялись его показатели. Цель представленной научной работы — сравнительный анализ крымской и общероссийской динамики производственного травматизма за пять лет, в 2017–2021 гг. Новые данные должны стать базой для повышения безопасности производства.

Материалы и методы. Использовались методы систематизации научной литературы по проблеме ПТ. Анализировались и сравнивались статистические данные о состоянии ПТ в РК и Российской Федерации. Результаты графически представлены в виде гистограмм. Кроме того, учтены позиции республики в официальных рейтингах по соблюдению трудового законодательства.

Результаты исследования. Анализ статистики позволил сравнить структуру и динамику показателей ПТ в РК с аналогичными данными в среднем по стране. Выявлены региональные особенности ПТ. В 2017–2021 в стране росло число пострадавших со смертельным исходом в расчете на 1 000 работающих, причем в Крыму проблема стояла острее, чем в среднем по России. По итогам 2021 года самым травмоопасным видом деятельности в Республике Крым было строительство, а в РФ — добыча полезных ископаемых. Относительные показатели производственного травматизма (в расчете на 1 000 работающих) в регионе ниже, чем в среднем по стране. В то же время доля травм со смертельным исходом в Крыму в 1,5–2 раза выше среднероссийской. Самый высокий уровень летального травматизма в Крыму зафиксировали в 2018–2019 гг., что может быть связано с активизацией строительства. Показатели травматизма растут на фоне увеличения затрат на мероприятия по охране труда. При этом в 2021 году объем средств, направленных на охрану труда в Крыму, был примерно в 1,7 раза ниже аналогичного среднероссийского показателя (в расчетe на одного работающего).

Обсуждение и заключение. Данные о производственном травматизме в РК целесообразно задействовать для составления научно обоснованных рекомендаций по совершенствованию региональной системы безопасности труда. Результаты отчасти связаны с интеграцией Крыма, даны в сопоставлении с общероссийскими показателями. Это значит, что итоги представленной научной работы можно использовать шире — при формировании стратегии развития охраны труда в новых субъектах РФ.

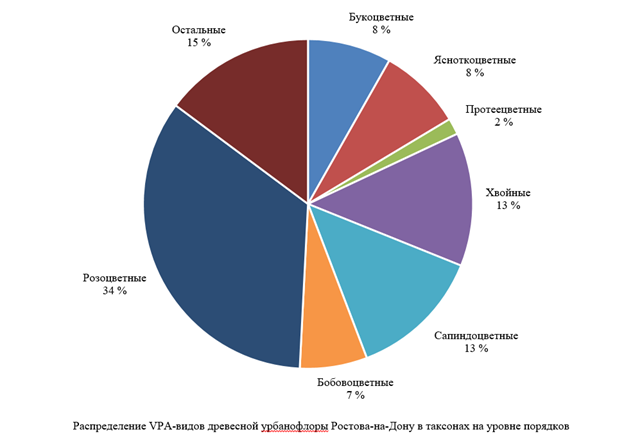

Введение. Пыльца растений вызывает у человека разнообразные аллергические реакции, в том числе респираторные заболевания, нарушения иммунной системы, бронхит, конъюнктивит, дерматит, сенную лихорадку. Ими страдает до 30 % населения мира. В крупных городах мощными источниками аллергенной пыльцы являются деревья и кустарники, используемые в зеленом строительстве. Тем не менее, озеленение большинства городов в мире проводится без учета аллергенности применяемых культур. С развитием протеомики появилась возможность детально оценить степень аллергенности различных белков, входящих в состав пыльцы. На этих сведениях сформированы шкалы потенциальной аллергенности древесных растений. Целью данного исследования явилась оценка аллергенного потенциала древесных растений урбанофлоры города Ростова-на-Дону.

Материалы и методы. Объектом исследования послужили деревья и кустарники, используемые в озеленении донской столицы. Анализ флористических данных основан на материалах, полученных в ходе полевых работ в 2023 году на территории города. Также автором использовались списки дедрофлоры города, составленные в период с 2007 по 2022 год. Оценка потенциальной аллергенности видов древесных растений проводилась по пятибалльной шкале, где 0 — растения, не представляющие аллергенной опасности; 1 — низкий класс аллергенности; 2 — средний класс; 3 — высокий класс; 4 — очень высокий класс аллергенности.

Результаты исследования. В составе флоры древесных растений Ростова-на-Дону выявлен 61 вид растений, представляющих разные уровни аллергенной опасности для здоровья человека. Доля исследуемых видов составляет 30 % от общего числа древесной урбанофлоры города. Самыми мощными источниками аллергенной пыльцы являются девять видов (Fraxinus Excelsior, Betula Pendula, B. Verrucosa, Platycladus Orientalis и др.), они представляют наибольшую угрозу возникновения поллинозов и других аллергических реакций. Как правило, это ветроопыляемые растения, продуцирующие максимальное количество пыльцы. Среди потенциально аллергенных видов отмечается значительное количество адвентивных видов (24 вида), что затрудняет контроль над их распространением. Проведен таксономический анализ потенциально аллергенных видов растений на уровне порядков, для которых выявлены специфические реакции белков и разработаны детальные подходы к профилактике и лечению поллинозов. Порядки Pinales и Fagales формируют основную массу аллергенной пыльцы в зимне-весенний период.

Обсуждение и заключение. Исследования аллергенной активности древесной урбанофлоры на юге России проведены впервые. Оценка ее аллергенного потенциала позволила определить степень угрозы возникновения аллергических реакций у людей. Наибольшую опасность представляют одновременно аллергенные и инвазионные виды, способные к активному распространению и увеличению своей численности. Мощными источниками аллергенной пыльцы оказались представители порядков Pinales и Fagales. Они же, как правило, обладают высокими декоративными качествами и играют ведущую роль в дизайнерских проектах. В ряде случаев эти культуры можно замещать менее аллергенными, например, представителями порядка Rosales.

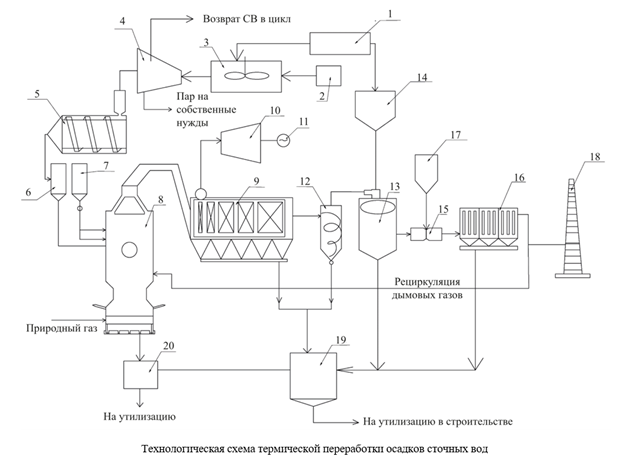

Введение. В настоящее время существует проблема накопления многотоннажных отходов производства. Одним из таких отходов является избыточный активный ил — отход биологической очистки сточных вод, характеризующийся высокой влажностью. При депонировании избыточного активного ила на картах возникают проблемы, связанные с изменением газовоздушного фона, выделением неприятных запахов, а также загрязнением грунтовых вод и почв. Продолжительное нахождение осадка на иловых картах в бескислородных условиях приводит к его загниванию, ухудшению влагоотдающих свойств. По этой причине разработка новых подходов к утилизации многотоннажного отхода, образующегося при очистке сточных вод, является актуальной. Целью данного исследования стала разработка способа предварительного обезвреживания и термической переработки избыточного активного ила с применением отхода энергетики.

Материалы и методы. В работе использовали избыточный активный ил с влажностью 98,2 % (отход IV класса опасности). В качестве реагента для повышения влагоотдачи применяли шлам водоподготовки (отход V класса опасности). Для экспериментальных исследований по обезвоживанию использовали лабораторную центрифугу Elmi СМ-6М.01, на которой проводили испытания при различных условиях (500, 1 000 и 1 500 об/сек в течение 1, 2, 3 минут) и определяли значение индекса центрифугирования как критерия влагоотдачи осадка. Топливные гранулы были разработаны методом окатывания с применением в качестве связующего технического лигносульфоната. Элементный анализ образцов с целью изучения возможности термической утилизации проводился с применением анализатора EA 3 000 Euro Vector.

Результаты исследования. Разработана комплексная технология очистки образующихся газовых выбросов от твердых частиц, образующихся при сжигании топливных гранул и выносимых из топки в виде золы-уноса с уходящими газами. При этом одновременно также удаляются оксиды серы, азота, полихлорированные дибензодиоксины и дибензофураны при условии полезного использования тепла дымовых газов за счет снижения их температуры с 900–1200 °C до 140 °C.

Обсуждение и заключение. Предлагаемый в статье подход к переработке и утилизации многотоннажных отходов позволяет снизить влажность избыточного активного ила и использовать отход в качестве вторичного энергетического ресурса. Такой способ является экологически безопасным и позволяет решить двойную технико-экологическую задачу — эффективную переработку отходов производств, снижение антропогенной нагрузки на почвы, воздух, подземные воды, а также получение дополнительной электрической и тепловой энергии путем термической утилизации. Результаты работы свидетельствуют о возможности комплексного использования комбинации отходов различных производств (осадков сточных вод, отходов водоподготовки и целлюлозно-бумажной промышленности) в качестве вторичных энергетических ресурсов. Полученные результаты представляют практический интерес для предприятий коммунального и промышленного сектора, на которых имеются сооружения очистки сточных вод.

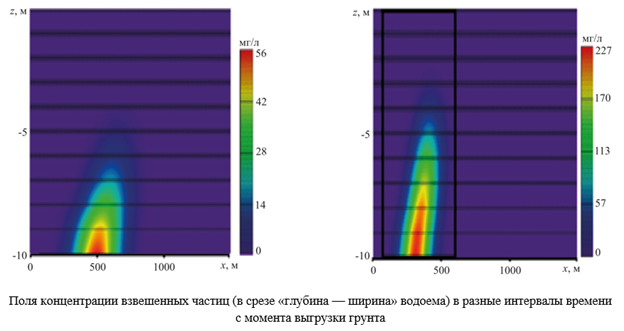

Введение. Усиление антропогенного воздействия на водные объекты требует комплексных решений для оценки экологических рисков. В литературе описаны этапы оценки, возможности экологического менеджмента и экспертного анализа. Исследуется моделирование рисков в данной сфере. При этом не изучен потенциал прогнозирования рисков для состояния воды и биоразнообразия в ходе часто выполняемых гидротехнических работ, например дноуглубления. Очевидны актуальность и важное прикладное значение такого подхода. Цель исследования — описание математической модели и программного комплекса, которые позволят оценивать риски для видового разнообразия экосистемы мелководного водоема при проведении работ в акватории.

Материалы и методы. Исходной точкой моделирования было описание процесса движения водных масс по уравнениям Навье — Стокса и неразрывности при переменной плотности. Уравнение диффузии-конвекции использовали для прогнозирования переноса взвешенных и растворенных частиц и оценки влияния примесей при эвтрофикации. Создавая алгоритм, задействовали термины и определения, принятые Росстандартом для управления рисками в чрезвычайной ситуации.

Результаты исследования. Для тестирования решения взяли данные о гидромеханических работах в районе порта Архангельска. Визуализировали поля концентрации взвешенных частиц, через 0, 15, 30 и 45 минут после выгрузки грунта. Установлено, что в процессе оседания взвеси область ее распространения значительно расширяется, и это полностью согласуется с данными натурных экспериментов при проведении дноуглубительных работ. Рассчитали и свели в таблицу объемы загрязненной воды при отвалах грунта на трех участках (при однократном сбросе и в сумме). Для оценки рисков Азовского моря брали максимальные концентрации загрязняющего вещества (меди), полученные в ходе замеров, моделирования и дистанционного зондирования Земли. В тестах для определения потенциальной опасности вещества исходили из того, что его концентрация вызывает реакцию у 50 % организмов. Для рыб потенциально опасная концентрация — 4мг/л при длительности влияния 96 ч. Для зоопланктона — 50 мг/л и 48 ч. Для микроводорослей 20 мг/л и 72 ч. Получено значение нормализованного риска — Rn ≈ 0,52. Признан значимым риск концентрации меди 80 мкг/л в водах Азовского моря. Выявлена тенденция увеличения солености Азовского моря и стратификация водных масс по содержанию кислорода, что согласуется с результатами экспедиционных исследований.

Обсуждение и заключение. Разработанный подход позволил оценить изменение качества вод Азовского моря и описать некоторые трансформации акватории. Речь идет, в частности, о распространении взвешенных частиц и о районах их оседания. Указанные процессы обусловливают изменение рельефа дна, которое, в свою очередь, может привести к сокращению видового состава водоема.

Введение. Экспорт древесины вносит существенный вклад в бюджет Иркутской области, что требует обеспечения сохранения и воспроизводства леса. Одним из важнейших направлений профилактической деятельности по сохранению лесов является анализ фитосанитарного риска. С его помощью устанавливают, являются ли бесконтрольно размножающиеся насекомые вредными, какова вероятность их интродукции, распространения, а также величина экономических последствий. С позиции современной прикладной техносферной рискологии необходимо осуществлять прогнозную оценку, просчитывать приемлемость рисков и разрабатывать методы управления ими, сочетающими экономические и мониторинговые подходы. Целью представленной работы явилась оценка и прогнозирование фитосанитарных рисков на территории Иркутской области и потенциального ущерба лесному хозяйству и экономике, а также разработка мероприятий по их снижению.

Материалы и методы. Для анализа использовали результаты обследований лесных массивов Иркутской области, проведенных в 2021–2023 годах, проведенных с участием авторов данной статьи. Они включали в себя выявление и идентификацию вредоносных насекомых, а также определение площади их распространения по ГОСТ 34309–2017 и методике, согласованной органом фитосанитарного контроля. Помимо этого, использованы данные официальной статистики Федеральной таможенной службы России за 2021–2023 г1.

Результаты исследования. В лесничествах Усть-Илимского района были обнаружены популяции карантинных вредных организмов, включенные в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза, такие как: малый чёрный еловый усач, большой чёрный еловый усач, чёрный сосновый усач, сибирский шелкопряд. Рассчитан фитосанитарный риск и оценена карантинная фитосанитарная зона с учетом буферной зоны.

Обсуждение и заключение. Результаты проведенного анализа свидетельствуют о неблагоприятной фитосанитарной обстановке на изученных территориях. Выраженная зараженность по выявленным вредным насекомым в Усть-Илимском районе, по сравнению с территориями, взятыми для сравнения, позволяет спрогнозировать карантинные зоны и возможные потери лесозаготовителей. Варианты управления фитосанитарными рисками следует выбирать, исходя из их эффективности в уменьшении скорости распространения карантинных организмов и снижении рисков до приемлемого уровня. Наиболее экологически целесообразным вариантом управления фитосанитарными рисками являются санитарные рубки со своевременной уборкой ветровала и поврежденных пожаром деревьев, установка феромонных ловушек, обработка биопрепаратами.

МАШИНОСТРОЕНИЕ

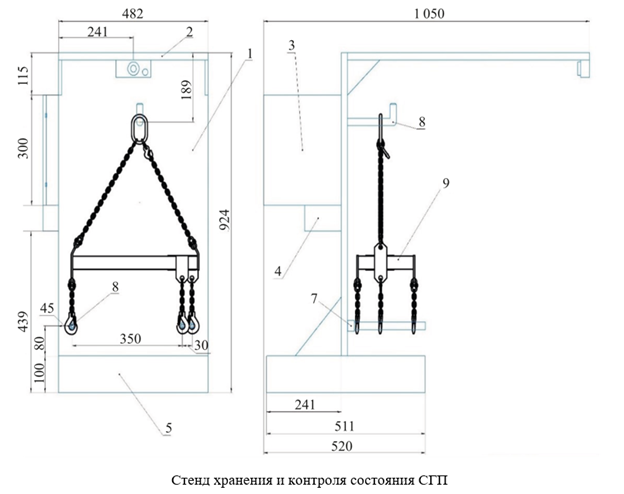

Введение. Неисправность съемных грузозахватных приспособлений (СГП) создает значимые производственные риски. Этим обусловлена актуальность исследований в данном направлении. Проблема часто становится темой научных изысканий. Авторы предлагают шире использовать искусственный интеллект для мониторинга состояния СГП. В представленной работе показано, как усовершенствовать модель машинного зрения для лучшего выявления отсутствия замков на крюках СГП. Отмечена вероятность широкого распространения проблемы в производственной практике. Предложена схема стенда хранения и контроля состояния СГП. Цель исследования — продемонстрировать возможности дообучения нейросети для существенного повышения эффективности контроля СГП, обеспечивающего безопасность их применения.

Материалы и методы. Работа базируется на актах обследования 144 СГП на заводе ООО «КЗ «Ростсельмаш»» в 2022–2023 гг. Материалы обрабатывались методами математической статистики. Исследовалась нейросетевая модель, предварительно обученная по алгоритму компьютерного зрения YOLO. Ее дообучили с учетом норм браковки СГП, зафиксированных в федеральных правилах и стандартах. Из этих источников взяли изображения СГП с дефектами и отсутствующими элементами и сформировали базу для дообучения сети. Базу расширили методом аугментации. Для работы использовали платформу Roboflow.

Результаты исследования. Массив изображений для дообучения нейросети разделили на три выборки: обучающую (88 %), проверочную (8 %) и тестовую (4 %). По ним проводили обучение и верифицировали его результаты. Обучение завершилось за 260 эпох при стабильном увеличении точности работы. Полученная таким образом нейросетевая модель компьютерного зрения автоматически обнаруживает часто встречающийся дефект крюка СГП — отсутствие замка. Качество ее работы оценили по трем показателям: средняя точность (94 %), точность предсказания (88,8 %) и отклик (89,2 %). Нейросеть может в режиме реального времени получать изображение с видеокамеры и распознавать дефект крюка. При обследовании СГП на заводе «Ростсельмаш» обнаружили эксплуатируемый захват для подъема двигателей, у которого все три крюка оказались дефектными — без замков. Для исключения таких ситуаций по окончании работы целесообразно размещать СГП на специальном стенде с микроконтроллерным устройством, которое отследит наличие ряда проблем с помощью радиочастотной идентификации.

Обсуждение и заключение. Основное предназначение описанного решения — выявление и фиксация признаков несоответствия СГП требуемым нормативам. Задача может быть реализована на объектах, эксплуатирующих подъемные сооружения. В этом случае своевременно замеченные изъяны СГП позволят предупреждать производственные инциденты. В итоге можно рассчитывать на снижение материального ущерба и улучшение статистики по травматизму.

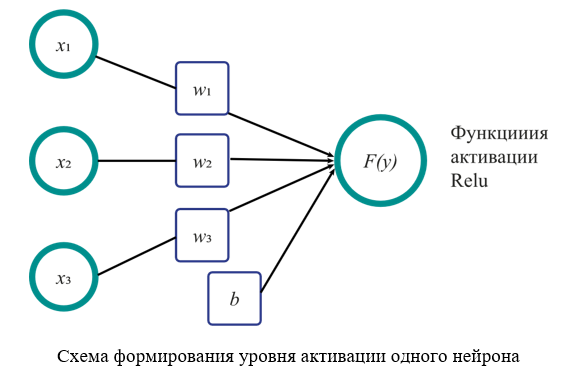

Введение. В настоящее время искусственные нейронные сети (ИНС) успешно применяются для технического диагностирования стальных канатов. Зачастую при этом используют дорогостоящие программные продукты с адаптированной средой реализации нейронных сетей, такие как STATISTICA, Amygdala, MATLAB Simulink. Наиболее доступным способом построения и обучения ИНС с финансовой точки зрения является написание собственного программного кода с использованием интерактивных библиотек, таких как TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. Однако такие библиотеки не являются полноценными адаптированными средами построения ИНС, и для их использования необходимо владеть первичными навыками программирования. Поэтому качество ИНС зависит не только от архитектуры, объема и состава обучающих выборок, но и от метода (среды) построения ИНС. Целью данного исследования является сравнение качества работы ИНС, построенных и обученных различными методами, по критерию тестовой производительности сети, доверительным уровням оценки технического состояния каната, а также трудоемкости и скорости обучения. В связи с этим создано новое программное обеспечение для решения задачи оценки технического состояния стального каната по комбинации различных браковочных показателей.

Материалы и методы. Основой для обучения ИНС послужили статистическая база данных типовых повреждений стальных канатов, экспертная оценка их технического состояния. Программное обеспечение написано на языке программирования Python. Приведены различные методы программирования нейронной сети: ИНС, построенной на базе программного комплекса STATISTICA, и ИНС, построенной с использованием интерактивной библиотеки Scikit-learn. Для проверки работы ИНС было подготовлено 10 тестовых выборок. Оценка качества работы ИНС проводилась по тестовой производительности сети и доверительным вероятностям (уровням активации «победившего» нейрона) определения технического состояния каната.

Результаты исследования. Построение ИНС с использованием интерактивной библиотеки Scikit-learn показало сравнительно большую трудоемкость построения и сравнительно небольшую скорость обучения. Тестовая производительность сети при объеме тестовой выборки 10 оказалась одинаковой для обеих построенных ИНС. При этом обнаружилась разница в показателе среднего доверительного уровня определения технического состояния стального каната по результатам работы ИНС, построенной на базе программного комплекса STATISTICA, и ИНС, построенной с использованием интерактивной библиотеки Scikit-learn.

Обсуждение и заключение. Полученные результаты показали, что ИНС, построенная с использованием программного комплекса STATISTICA, при одинаковой архитектуре и параметрах обучения сети имеет более оптимальные программные алгоритмы по критериям доверительной вероятности и скорости обучения сети по сравнению с ИНС, построенной с использованием бесплатной библиотеки Skicit-learn. Однако показатель тестовой производительности ИНС оказался одинаковым для обеих ИНС. Такой результат обосновывает использование ведущими мировыми научно-исследовательскими и коммерческими центрами в области искусственного интеллекта библиотек TensorFlow, PyTorch, Scikit-learn. Полученный научный результат позволит численно оценить и сравнить качество искусственных нейронных сетей, имеющих одинаковые архитектуру и параметры обучения, но построенных различными методами, он будет полезным как для будущих научных исследований в этой области, так и для выбора оптимальной среды построения ИНС в промышленной сфере деятельности.

ХИМИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, НАУКИ О МАТЕРИАЛАХ, МЕТАЛЛУРГИЯ

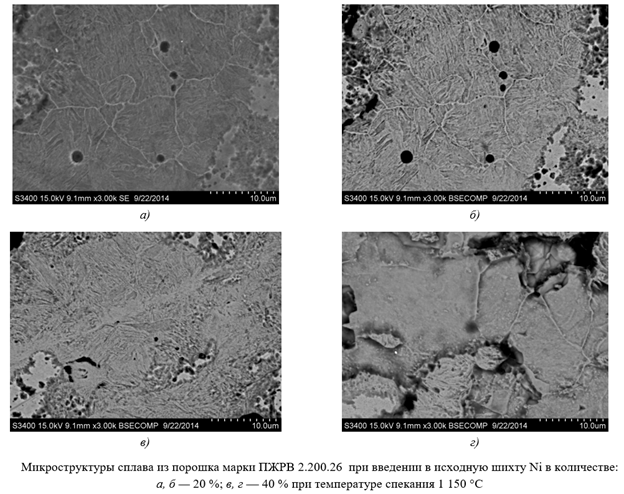

Введение. Производство легированных порошковых сталей остается одним из перспективных направлений отечественной порошковой металлургии, что объясняется высоким уровнем эксплуатационных свойств и широкой номенклатурой получаемых изделий. Формирование таких материалов с требуемыми свойствами является сложным процессом, сопровождающимся многообразными явлениями, особое место среди которых занимает диффузионное легирование железной основы порошковых сталей. Создание легированных порошковых сталей в системе Fe-NiO и Fe-Ni имеет важное значение в металлургии и металлообработке при процессах нанесения покрытий и спекания для получения материалов с требуемыми свойствами. В процессе термической обработки для улучшения свойств материалов рассматривается и диффузионное взаимодействие никеля в железе. В последнее время успехи в изучении взаимной диффузии связаны с исследованием однородных систем. Однако взаимная диффузия даже в монокристаллах всегда протекает в пространственно-неоднородных условиях. В современной литературе недостаточно исследована взаимная диффузия в двух- и многокомпонентных порошковых системах. Поэтому целью работы является определение влияния диффузионного легирования никелем и оксидом никеля порошковой стали на основе железа на процессы получения порошковых материалов. В рамках обозначенной цели поставили задачи — исследовать диффузионные процессы взаимодействия пар в системе Fe-NiO и Fe-Ni, технологические режимы спекания и восстановительный отжиг образцов для достижения максимальных механических характеристик, которые бы обеспечивали формирование качественного материала.

Материалы и методы. В работе использовался железный порошок марки ПЖРВ 2.200.26 производства ПАО «Северсталь» (г. Череповец) и карбонильный порошок никелевый ПНК-УТ3 ГОСТ 97922–97, получаемый электролитическим методом или путем расщепления никелевой соли водным раствором. Перед использованием порошки проходили контроль на универсальном лазерном приборе измерения размера частиц модели FRITSCH ANALYSETTE 22 MicroTecplus и анализаторе субмикронных частиц Beckman COULTER №5. Для приготовления шихты использовали двухконусный смеситель марки RT-NM05S (Тайвань). Прессование осуществлялось на гидравлическом прессе модели TS0500-6 (Китай) в лабораторных пресс-формах. Образцы получали запрессовкой заранее упрочненного порошкового штифта ø 3 мм в шихту карбонильного никеля или NiO с дисперсностью 5–10 мкм. Восстановительный отжиг образцов осуществляли в муфельной лабораторной печи SNOL 6,7/1300 при температуре 700 °С и отжиг–спекание при 1050, 1150, 1250 °С в атмосфере водорода в течение 9 часов. Фиксирование микроструктуры выполнялось на оптическом микроскопе «NEOPHOT-21». Тонкое строение структуры изучали на сканирующем электронном микроскопе Hitachi S-3400N. Распределение концентрации элементов в диффузионной зоне Fe-Ni изучали методом локального рентгеноспектрального анализа на установке «Камебакс».

Результаты исследования. Пористость порошкового компонента после прессования составляла 12 %. Диффузия в системе железо-порошок никеля, восстановленном из оксида, в 5–10 раз выше, чем при использовании порошка карбонильного никеля. Установлено, что высокая скорость диффузии восстановленного никеля приводит к более быстрому и равномерному проникновению легирующих элементов в материал. Определены зависимости распределения концентрации никеля и его оксида после спекания, а также рассчитаны показатели диффузионного взаимодействия между железом, никелем и оксидом никеля после операции отжига, при котором происходит восстановление оксида никеля и спекание при различных температурах.

Обсуждение и заключение. Анализ полученных результатов свидетельствует о различной интенсивности диффузионных процессов в порошковых легированных сталях. Объясняется это как искаженностью кристаллической решетки исходных материалов, так и увеличенной сегрегацией дефектов (содержанием дефектных зон), которые образуются в процессе уплотнения материала. Данный подход к исследованию двухкомпонентной диффузии позволил сопоставить интенсивности диффузионного перераспределения элементов в зависимости от химического состава и температуры, а также оценить эффективную энергию активации диффузии. В результате выполненных исследований установлены количественные параметры распределения концентрации Ni в железную основу в зависимости от температуры спекания, влияющие на формирование качественного материала. Полученные результаты исследований интересны специалистам в области порошковой металлургии и термической обработки при разработке новых многокомпонентных сплавов.

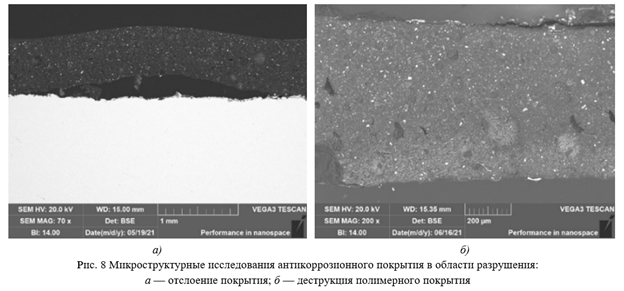

Введение. Отказ оборудования — труб нефтепромыслового комплекса — по причине развития коррозионных процессов приводит к многочисленным убыткам, разрушению дорогостоящих комплектующих, нарушению работы технологических процессов и, как следствие, экологическому ущербу. Применение антикоррозионных покрытий в качестве внутренней защиты нефтепромысловых труб имеет много преимуществ и позволяет значительно снизить скорость коррозии, но не обеспечивает полного решения данной проблемы. По многочисленным причинам происходят разрушения внутренних антикоррозионных полимерных покрытий (ВАКПП). Недостаточно исследованными являются причины и механизмы разрушения. Поэтому целью данной работы стало проведение анализа разрушений внутренних антикоррозионных полимерных покрытий на практических примерах, что позволило сформировать и выделить основные причины повреждения и деградации покрытий при эксплуатации.

Материалы и методы. Для изучения повреждений внутренних полимерных антикоррозионных покрытий в процессе эксплуатации и установления основных причин разрушения проводился комплекс лабораторных исследований. Первоначальным этапом исследования являлось подробное изучение материалов обстоятельства аварии: условия эксплуатации трубы с покрытием (состав эксплуатируемой среды, температура, давление, наличие механических примесей), наработка, тип применяемого полимерного материала. Второй этап — лабораторные исследования покрытия: определение толщины слоя, диэлектрической сплошности, адгезионной прочности (методом нормального отрыва), исследование термокинетических свойств посредством дифференциально-сканирующей каллометрии (ДСК), изучение структуры покрытия при помощи сканирующей электронной микроскопии.

Результаты исследования. Изучены практические примеры разрушения внутренних антикоррозионных покрытий нефтепромысловых труб. Для каждого исследуемого случая выявлены характерные признаки деградации антикоррозионного покрытия. Показаны изменения микроструктуры покрытий, а также образование продуктов коррозии в зависимости от характера разрушения. Делается акцент на исследовании степени полимеризации покрытия как с помощью традиционного метода определения параметра ΔTg с помощью ДСК, так и на основе косвенных признаков, обнаруженных в ходе микроструктурных исследований.

Обсуждение и заключение. Рассмотренные в статье практические случаи повреждения внутреннего антикоррозийного покрытия труб нефтегазового комплекса позволили разделить причины разрушения на три группы: эксплуатационные, технологические и дефекты в ходе транспортировки, хранения и строительно-монтажных работ. Сформулированы рекомендации производителям, позволяющие получать покрытия с максимальными характеристиками, присущими используемому лакокрасочному материалу. Отмечено, что соблюдение представленных рекомендаций позволяет получать в условиях Западной Сибири внутренние антикоррозионные полимерные покрытия с гарантированным ресурсом не менее 15 лет (что подтверждается опытом успешной эксплуатации таких трубопроводов в ПАО «Сургутнефтегаз» и ООО «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь»).